Patrimoine

Le Patrimoine de l’Œuvre

L’Œuvre n’est pas un musée, mais elle a acquis ou obtenu au cours de son histoire différentes œuvres d’art, essentiellement pour la chapelle, qui constituent un patrimoine.

Ce patrimoine visible et tangible se trouve augmenté du patrimoine que constitue la mémoire commune de faits ou de récits d’évènements qui jalonnent son histoire. L’un comme l’autre ont vocation à s’enrichir au travers de la vie qui est celle de l’Œuvre.

Une équipe qui émane de l’Association des Anciens contribue à ce travail de mémoire.

Cette rubrique reprend les différentes études qu’elle a pu réaliser de façon discontinue.

Sommaire (cliquez sur la rubrique pour y accéder)

1. UN PEU D’HISTOIRE

1.2. L’Ordination de Jean-Joseph Allemand

1.3. L’Œuvre avant 1820 (l’évolution du quartier)

1.4. L’année 1820 : le contexte historique de l’installation de l’Œuvre rue Saint-Savournin

1.4.1. La maison du Baron Merle

1.4.4. Regards sur Marseille et la Provence en 1820

1.6. La « Congrégation Allemand » et la création de l’Œuvre Timon-David

1.7. L’Œuvre à l’exposition catholique de Marseille (26 mai – 18 juin 1935)

1.8. L’Œuvre de la jeunesse de Nîmes

2. LE CADRE

2.1. La chapelle au fil du temps

2.5. Le tableau de l’Adoration des mages

2.6. La statue de l’Assomption

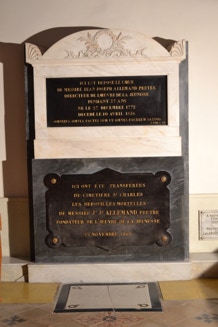

2.8. Le tombeau de Monsieur Allemand

2.10. La statue de Jean-Joseph Allemand

2.12. L’oratoire de la grande cour

3. LES REPRÉSENTATIONS OU ÉVOCATIONS DE MONSIEUR ALLEMAND

4. LES INSTITUTIONS DE L’ŒUVRE

4.1. Les « Charges » à l’Œuvre

L’Oeuvre du Bon Pasteur

Jean-Joseph Allemand, né en 1772, a fréquenté l’Œuvre du Bon Pasteur de 1786 jusqu’à sa fermeture en 1791. C’est là qu’il sentit s’affirmer sa vocation ; il s’imprégna auprès des Prêtres du Sacré Cœur de Jésus qui dirigeaient l’Œuvre du Bon Pasteur de la méthode qu’il adapta aux attentes de la jeunesse de la Restauration et à sa personnalité.

La Société des Prêtres du Sacré Cœur

Les Prêtres du Sacré Cœur étaient des prêtres du clergé séculier du diocèse de Marseille, qui, en 1732, s’étaient voués à la dévotion au Sacré Cœur, dans le prolongement de la consécration du diocèse par Mgr de Belsunce pendant la peste de 1720. Au nombre de douze, ils étaient réunis en société (on dirait actuellement en association) et, sous l’autorité de l’Évêque, s’attachaient à « l’instruction de la jeunesse, à l’éducation des ecclésiastiques et la sanctification des fidèles de l’un et de l’autre sexe ». Bénéficiant de la confiance épiscopale, ils animaient des œuvres pour la jeunesse à Marseille, prêchaient des retraites pour les prêtres du diocèse et des missions dans la région. Dès 1740, Mgr de Belsunce leur avait en outre confié de fait le petit Séminaire diocésain. Les prêtres du Sacré Cœur ouvrirent un pensionnat en 1762 puis des classes de philosophie et de théologie après la suppression de l’Ordre des Jésuites en France en 1763. En 1789 Jean-Joseph Allemand y vint faire ses études de philosophie.

S’incitant mutuellement à cultiver (comme le détaille le chanoine Brassevin, auteur de l’Histoire des Prêtres du Sacré Cœur parue en 1876 et dont nous citerons dans la suite du texte les écrits entre guillemets) « les vertus d’humilité, de douceur, d’obéissance, de pénitence, de désintéressement, de zèle, de pauvreté et de simplicité », ils se distinguaient par leur maintien modeste, se tenant généralement les yeux baissés, les mains cachées dans les manches de leur soutane, la tête inclinée légèrement, ce qui faisait dire d’eux : « Es dou bouen Pastour, a le couélé de caire » (Il est du Bon Pasteur, il a la tête penchée). À côté de cela, on leur reconnaissait une grande rectitude de jugement ; accessibles à tous, ils savaient plaisanter et plaire.

La société se sépara le 31 janvier 1791, par suite du refus de ses membres de prêter serment à la Constitution civile du clergé. Le séminaire fut fermé ; les prêtres, devenus réfractaires, s’exilèrent. La société se reforma après la Révolution ; Jean-Joseph Allemand en fut membre à partir de 1807.

L’Œuvre du Bon Pasteur

Les deux premiers prêtres du Sacré-Cœur furent Denis Truillard et Boniface Dandrade (dont les portraits sont exposés dans le Musée de Monsieur Allemand). Ils reconstituèrent la congrégation « des petits enfants de l’hôpital des Enfants abandonnés », établi à proximité de la Porte d’Aix, et dont ils avaient été successivement aumôniers. Les Prêtres du Sacré Cœur firent l’acquisition de la chapelle dite du Bon Pasteur qui était dans le même quartier de la Bourgade.

Recueillant des jeunes gens pour les « former à la piété », ils y mettaient en œuvre une éducation basée sur le jeu et sur la prière. Ils les réunissaient en « congrégations », c’est-à-dire en associations pieuses de laïcs, sur le modèle des congrégations des Jésuites1. Ils inspirèrent ainsi la création de la congrégation de l’Enfant Jésus, dite de la « petite jeunesse » et celle de Saint-Jean-Baptiste, appelée de la « grande jeunesse » pour les plus âgés. L’ensemble formait l’Œuvre de Jeunesse. Ils y ajoutèrent la congrégation de Saint-Joseph, pour les artisans ainsi que deux congrégations féminines, dont celle, pour les femmes mariées, de « Notre Dame des Sept Douleurs »(!). Parmi les 12 prêtres de la communauté, deux exerçaient la direction de l’Œuvre. Ils étaient assistés par des membres du séminaire plus particulièrement chargés de l’Œuvre, appelés les « Pères de jeunesse ». Ceux-ci étaient aidés par les plus âgés des jeunes gens « qu’ils habituaient… à se dévouer pour leurs camarades les plus jeunes. Ils s’appliquaient à faire jouer les petits ». Les Pères du Bon Pasteur avaient en outre élevé en principe que « le meilleur moyen d’attacher les jeunes à une œuvre est de leur donner quelque chose à y faire ».

Les trois grandes congrégations

– La congrégation du Saint Enfant Jésus accueillait les enfants à partir de l’âge de 8 ans. Sous la surveillance des Pères de Jeunesse, ils s’amusaient (aux barres, aux billes, à la toupie, à l’épervier, aux boules, au loto, etc.) et « étaient formés à l’acquisition d’une réelle piété ». Les Pères leur faisaient le catéchisme, les préparaient à la communion (à l’époque entre 12 et 14 ans). Ils leur inspiraient « l’idée et le désir de la perfection ». Il était demandé à chacun de choisir une règle de vie (heure du lever, fréquentation des sacrements à intervalles réguliers, exercices de piété, lectures quotidiennes, oraison, fréquence des examens de conscience, etc.) et de s’engager à la respecter. Les Pères cherchaient à favoriser entre eux « l’esprit d’association qui entraîne à la volonté de pratiquer des vertus communes ». Ainsi furent constituées des « unions » sous forme des congrégations, telle que celle de Saint Louis de Gonzague, dont Jean-Joseph Allemand fut membre.

– La congrégation de Saint Jean Baptiste, également appelée « Grande Jeunesse », accueillait ceux des jeunes gens qui parvenus à l’âge de 18 ans et préalablement formés par la fréquentation de la congrégation de l’Enfant Jésus, s’engageaient à une vie d’exigence. « Ils y trouvaient des occupations en rapport avec leur âge en s’agrégeant à une réunion d’hommes plus âgés qu’eux ». Les Pères de Jeunesse n’intervenaient pas dans la vie de cette congrégation.

Sous le patronage de Saint Jean Baptiste, la Grande Jeunesse avait pour but de faire acquérir à ses congréganistes « l’esprit du désert, de la retraite sévère ». Un des directeurs avait énoncé : « Vous n’êtes pas faits pour convertir les (gens mauvais) mais pour leur résister ». Il était prescrit à ses membres « entrés dans la partie sérieuse de la vie chrétienne », de ne négliger aucun sacrifice pour « discerner (leur) vocation ».

Les membres se réunissaient tous les vendredis soirs et un dimanche par mois, pour réciter les offices, suivre la messe, entendre des lectures édifiantes, méditer et se donner la discipline.

– La congrégation de Saint Joseph comprenait exclusivement des artisans. Ses membres se retrouvaient le dimanche après midi. Ils suivaient les vêpres, l’office des morts, une instruction, et enfin le Salut du Saint Sacrement. Un dimanche par mois une messe était célébrée pour la congrégation. Ils pouvaient venir à l’Œuvre tous les soirs « pour se délasser ». Certains étaient déjà mariés.

La vie au Bon Pasteur

Les différentes congrégations suivaient chacune les règles qui leur étaient propres et dont nous avons indiqué les grandes lignes. Elles se retrouvaient dans diverses fêtes et manifestations qui venaient animer le cours régulier de la vie de l’Œuvre et qui ont été consignées dans un « coutumier » . Ce recueil décrit les grands moments de la vie au Bon Pasteur.

L’année s’ouvrait par la fête de la Congrégation qui précédait celle de L’Épiphanie. Ce jour-là, les congréganistes tiraient au sort les noms de fruits dont ils étaient invités à se priver l’année durant. Quelques jours plus tard, la fête de la « Partie des rois » (comme on dit une « partie » de campagne) consistait en une journée de récréation au cours de laquelle les membres de l’Œuvre (des enfants jusqu’aux Pères) désignaient par tirage au sort un roi et sa cour. Ils déjeunaient ensuite en chantant en français ou en provençal, sur des mélodies populaires, des parodies, des textes plaisants ou moqueurs, que composaient pour la circonstance des membres de l’Œuvre, des séminaristes, parfois même des Prêtres du Sacré-Cœur. La journée se terminait par la représentation d’une saynète comique, telle que l’« Âne musicien ».

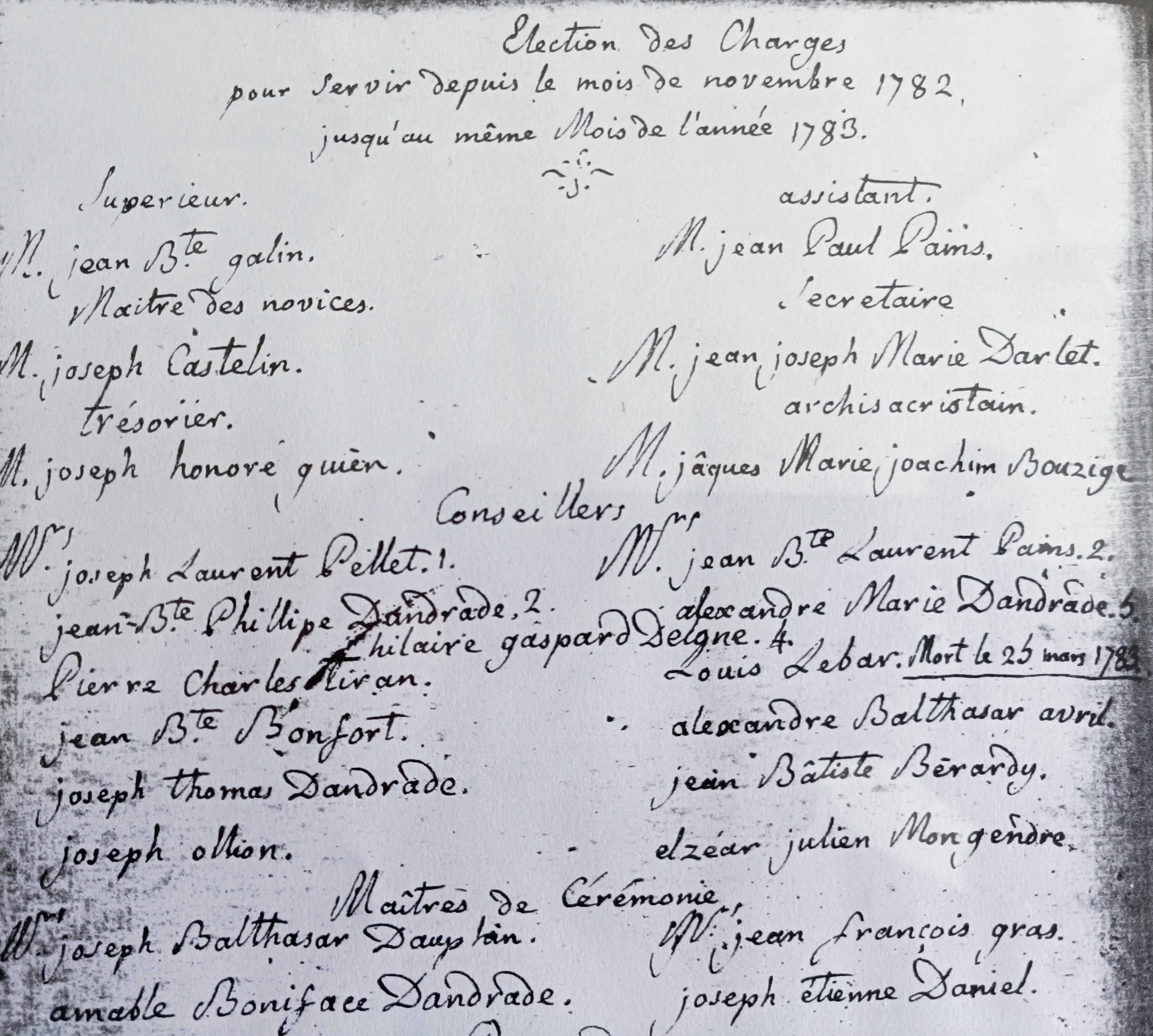

L’année se poursuivait par la procession dite « du Parce » (du nom du chant de pénitence « Parce, Domine… » – Pitié, Seigneur…) qui parcourait Marseille pour racheter les débordements susceptibles d’advenir lors du Carnaval. Venait ensuite la retraite du « Jeudi gras » , prélude à l’Adoration du Très Saint Sacrement devant le reposoir installé à l’Œuvre ; cette adoration se poursuivait dans sept autres églises de la ville. La retraite de Pentecôte préparait plus tard aux communions. Au début de l’été, l’Œuvre fêtait Saint Louis de Gonzague. En août avait lieu la grande retraite dans la maison de Sainte-Marguerite, qui s’achevait par un pèlerinage à Notre-Dame-de-la-Garde. Une autre retraite, au début du mois de novembre, précédait l’Octave des morts. Les différentes responsabilités au sein des congrégations, appelées les charges (maître des novices, sacristain, choriste, visiteur des malades, etc.), étaient attribuées au mois de novembre. La fête de la Nativité n’était autrement marquée que par la célébration de trois messes basses pendant la nuit de Noël dans l’église du Bon Pasteur.

Les locaux de l’Œuvre

Les Prêtres du Sacré-Cœur avaient acquis en 1735 la chapelle en mauvais état du Bon Pasteur au quartier de la Bourgade. En 1738, elle fut démolie et remplacée par l’église du Bon Pasteur. Elle s’élevait à l’emplacement de la rue qui porte son nom, près de la place d’Aix, à la hauteur de l’actuelle rue des Fiacres.

L’église était construite sur une chapelle partiellement enterrée du fait de la déclivité du terrain. C’est dans cette chapelle que fut placée en 1788, la statue de l’Assomption qui est actuellement dans la chapelle de l’Œuvre Allemand.

Une cour pour jouer, désignée sous le nom d’enclos, jouxtait l’église. Le pensionnat occupait deux maisons de l’autre côté de la rue. Le séminaire était attenant à l’église. En 1791, l’église, dont les Pères avaient été chassés, fut affectée à un curé « jureur » et finalement démolie en 1794.

Les Pères du Bon Pasteur possédaient également une maison de campagne, dans le quartier de Sainte-Marguerite, qui était utilisée pour les retraites fermées.

L’héritage

En 1791, l’Œuvre du Bon Pasteur ferma ses portes pour ne plus les rouvrir. Les jeunes gens qui la fréquentaient se dispersèrent. La société des Prêtres du Sacré-Cœur qui l’animaient ne se réunit plus et les Pères qui avaient refusé de prêter serment à la constitution civile du clergé partirent en exil, notamment dans les États pontificaux. Un petit nombre d’entre eux, dont l’abbé Reimonet qui recueillit Jean-Joseph Allemand entre 1793 et 1798 et l’accompagna jusqu’à son ordination, poursuivirent leur ministère dans la clandestinité. Plusieurs prêtres furent pris, condamnés à mort et exécutés. Lorsque les persécutions cessèrent, les prêtres du Sacré-Cœur se retrouvèrent à Marseille mais leur société fut rétablie seulement en 1825.

L’Histoire de la Société des Prêtres du Sacré-Cœur rapporte que c’est l’abbé Bonnafoux, un de ses membres, revenu d’exil dès 1795, qui présenta Jean-Joseph Allemand, ordonné prêtre en 1798, aux quatre premiers garçons qu’il réunit en mai 1799, sous l’invocation de Saint Louis de Gonzague. C’était pour leur faire le catéchisme. On note que ces enfants étaient issus de familles dont des membres avaient fréquenté le Bon Pasteur. Plus tard, lorsque Monsieur Allemand installa son Œuvre rue du Laurier, il fut aidé par l’abbé Baron, prêtre du Sacré-Cœur revenu d’exil, qui fit aménager le local et le lui loua.

La relation entre les Prêtres du Bon Pasteur et Monsieur Allemand n’a jamais été interrompue, comme le confirmerait, si besoin était, le fait que ce dernier choisit comme confesseur et directeur de conscience l’Abbé Ripert, prêtre du Sacré-Cœur. Monsieur Allemand avait repris les méthodes éducatives qui permettaient aux « jeunes gens » d’accéder à l’âge adulte en affirmant leur personnalité, en approfondissant leur foi et en s’attachant à discerner leur vocation. Ici comme là, on retrouve l’importance de la prière, du partage des responsabilités et de la nécessaire attention à porter aux autres. Jean-Joseph Allemand perpétua en outre dans son Œuvre l’essentiel des fêtes et traditions du Coutumier du Bon Pasteur.

Des nuances, plutôt que des différences, distinguent cependant les deux Œuvres. En premier lieu, Monsieur Allemand n’a pas prévu de faire renaître une congrégation semblable à celle de Saint Joseph Artisan, car son projet était en priorité l’édification des enfants des catégories moyennes et bourgeoises. De même, il ne s’est pas intéressé aux congrégations féminines. Enfin, il n’a pas établi de congrégation similaire à celle de Saint Jean Baptiste, celle du Saint Enfant Jésus comprenant tous les jeunes gens sans limitation d’âge.

On relèvera que le jeune fondateur de cette Œuvre de jeunesse était un homme seul qui devait pourvoir à tout et ne pouvait se disperser. Les prêtres du Bon Pasteur, qui étaient plus nombreux, se partageaient les tâches. Les Pères de Jeunesse, leurs séminaristes, les assistaient. Monsieur Allemand ne disposa pas d’appuis constants tant que ses disciples ne se furent pas constitués en Institut en 1821. Sans doute cette situation l’amena-t-elle à accorder encore plus d’importance aux « Grands » et à accentuer le rôle de ce qu’il est convenu d’appeler « l’évangélisation du semblable par le semblable ».

On soulignera également que lorsque la direction est assumée par un seul homme, celui-ci imprime sur l’institution un cachet plus net que lorsque les décisions peuvent être partagées. On ne mésestimera pas, ainsi, l’incidence probable de la personnalité, du caractère, de Jean-Joseph Allemand qui, pour atteindre le but élevé qu’il s’était fixé, entendait diriger son œuvre sans partage. On relèvera, de même, que le soin extrême qu’il portait à la conduite de chacune des âmes qui lui étaient confiées ne lui permettait pas d’envisager qu’elle puisse être déléguée à des tiers. On mentionnera enfin que l’état d’esprit de ceux qui avaient animé l’Œuvre du Bon Pasteur était sans doute celui de l’Ancien régime, alors que l’Œuvre de Monsieur Allemand a frayé son chemin dans un XIXe siècle dont les mentalités étaient marquées par ce qui avait été vécu pendant la Révolution et l’Empire.

•••

On voit par là que les deux institutions ne pouvaient être que différentes mais au-delà des dissemblances, on soulignera la communauté d’esprit qui a trouvé une de ses expressions les plus nettes par l’agrégation de Jean-Joseph Allemand à la Société des Prêtres du Bon Pasteur en 1807 alors même que celle-ci n’avait pas encore été officiellement rétablie.

Association des Anciens

Équipe du Mémorial

Bibliographie :

– Anonyme, mais communément attribuée au Chanoine Auguste Brassevin, Histoire des Prêtres du Sacré Cœur de Marseille, 1876.

– Actes du colloque tenu lors du bi-centenaire de l’Œuvre Allemand, paru en 1999 aux éditions La Thune

– Abbé Félix Brunello, Vie du serviteur de Dieu J.J.Allemand, fondateur de lŒuvre de la jeunesse, 1852.

– Abbé Gaduel, Le directeur de la jeunesse ou la vie et l’esprit du serviteur de Dieu Jean-Joseph Allemand, 1867.

Nota : On peut retrouver cet article sur le site internet de l’Oeuvre, au chapitre Patrimoine, Rubrique « Un peu d’histoire ».

1 Cf. Régis Bertrand, Actes du colloque organisé lors du bi-centenaire de l’Œuvre en 1999.

Jean Magalon

Sources :

Archives et Documents Œuvre Jean-Joseph Allemand.

Brunello, Abbé Félix, Vie du serviteur de Dieu Jean-Joseph-Allemand, fondateur de l’Œuvre de la jeunesse (1772-1836), Paris, Sagnier et Bray ; Marseille , Chauffard, 1852.

Gaduel, Abbé Jean-Pierre-Laurent, Le Directeur de la jeunesse ou la vie et l’esprit du Serviteur de Dieu Jean-Joseph Allemand, prêtre du diocèse de Marseille…, Paris, Lyon, Jacques Lecoffre et cie, 1867.

Arnaud, Henry, La Vie étonnante de J.-Joseph Allemand Apôtre de la Jeunesse, Marseille, Sopic, 1966 (supplément au n°91 de Notre Écho).

Arnaud, Henry, 1789 L’Église de Marseille dans la tourmente, Marseille, Imprimerie Robert, 1988.

Bruschi, Christian, «L’Œuvre de la Jeunesse de Marseille . Un prêtre marseillais devant la jeunesse bourgeoise du xixe» dans Provence Historique, t. XXIX, fascicule 117, 3e trimestre 1979.

Mazel, Elie, Vie de Pierre-Hugues Victor Merle, Nîmes, A. Baldy, 1860

L’ordination presbytérale de Jean-Joseph Allemand

Fondateur de l’Œuvre de la Jeunesse en 1799

1.

Le dernier en date des biographes de Monsieur Allemand, Henry Arnaud1, rapporte que Monsieur Allemand fut ordonnée prêtre le 19 juillet 1798 à Saint-Barnabé, à Marseille par Mgr de Prunières « dans la propriété des Carvin » où ce dernier se cachait. Les deux autres biographies connues de la vie de M. Allemand, dues, l’une à l’abbé Brunello, publiée en 1852, l’autre à l’abbé Gaduel, dont la première édition est de 1866, ne donnent pas plus de précision, et seul l’abbé Gaduel mentionne la date de cette ordination.

Les circonstances de cette ordination ne manquent pourtant pas de retenir l’attention ; en 1798, en effet, les prêtres réfractaires, et ceux qui les accompagnaient, étaient toujours traqués. Par ailleurs, le lieu même de l’ordination, c’est-à-dire la campagne Carvin, n’a pendant longtemps pas été identifié et enfin, aussi curieux que cela puisse paraître, les archives diocésaines n’ont pas trace de cette ordination.

À l’issue de la période de la Grande Terreur montagnarde qui avait été particulièrement dramatique pour le clergé, la liberté de culte avait été rétablie en 1795. Dans le prolongement du coup d’état d’Août 1797 (17 fructidor An V), dirigé par le Directoire contre les royalistes, les persécutions reprirent cependant contre les prêtres réfractaires et ceux qui tentaient de rentrer en France. Mgr de Belloy, évêque de Marseille, dont le siège apostolique avait été rattaché à celui d’Aix, vivait caché sur ses terres dans l’Oise. Il avait donné pouvoir de conférer les ordres à des évêques qui se dissimulaient dans la région, notamment Mgr de Prunières, ancien évêque de Grasse et Mgr de Beaumont, évêque de Vaison2. Leurs évêchés avaient été supprimés par la Révolution. Mgr de Prunières3 avait émigré, puis était rentré en France en 1797 et il vivait caché dans les environs de Marseille. Il fut reçu dans la maison de la famille Reimonet de la rue Bernard du Bois, connue sous le nom de « maison du Figuier » et qui existe encore. Il y procéda à plusieurs ordinations, dont celle du futur cardinal d’Astros et, d’après le neveu de l’abbé Reimonet, y consacra le Saint Chrème lors de la semaine de Pâques 1798.

Il ne faudrait pas croire que le climat de terreur et la crainte des dénonciations aient contraint l’abbé Reimonet et ses disciples, issus pour l’essentiel de l’Œuvre du Bon Pasteur, à se terrer dans la maison de la rue Bernard du Bois ; bien au contraire, sous des déguisements divers, ils étaient souvent en déplacement dans le terroir de Marseille, et jusqu’à Aix-en-Provence, pour enseigner et réconforter leurs disciples.

Jean-Joseph Allemand fut donc ordonné prêtre, de façon clandestine, dans une maison particulière, par un évêque qui se déplaçait de cache en cache. L’ordination avait eu lieu un dimanche en pleine nuit. Malgré les précautions prises, la police eut vent de cette ordination et l’évêque ne dut son salut qu’en se glissant dans une cachette souterraine.

On rappellera que la même année, en 1798, le Père Donnadieu, revenu clandestinement à Marseille, y fut fusillé le 29 mars et que le pape Pie VI, enlevé de Rome, fut tenu en détention par les soldats français.

Jean-Joseph Allemand qui avait vécu la période révolutionnaire dans la maison de famille de l’abbé Reimonet, rue Bernard du Bois, n’avait pas suivi la formation habituelle des futurs prêtres. Les séminaires avaient été fermés en 1791. Jean-Joseph Allemand avait reçu en matière de théologie les enseignements que lui avaient donnés les prêtres qui fréquentaient la maison du Figuier. Il avait suivi l’abbé Reimonet dans ses visites pastorales, fait le catéchisme, accompagné des fidèles, lu, prié et médité. Il n’empêche qu’au jour de son ordination, on considéra qu’il ne pouvait encore administrer l’intégralité des sacrements.

Son ordination est attestée dans une lettre qui est conservée au musée de l’Œuvre. Elle présente l’originalité d’être établie au nom de Mgr Jean-Baptiste de Belloy, évêque de Marseille par Mgr François de Prunières et contresignée par Jaubert, vicaire général, prêtre réfractaire après avoir prêté serment à la Constitution civile du clergé. Cette lettre est datée du jour de l’ordination et porte le sceau de Mgr De Belloy. C’est en quelque sorte en vertu d’une procuration donnée par le titulaire du siège épiscopal que Jean-Joseph Allemand fut ordonné. Le Musée de l’Œuvre expose l’original et la traduction de cette lettre qu’en a faite Mme Gaëlle Viard, enseignant-chercheur à l’Université d’Aix-Marseille. Elle est accompagnée des commentaires de M. Régis Bertrand, professeur émérite d’histoire. Pour établir la validité canonique du document, ce dernier rappelle les pouvoirs particuliers donnés par le pape aux évêques en ces circonstances exceptionnelles.

L’évêché d’Aix-en-Provence, auquel Marseille était alors rattaché, n’a pu, non plus, nous confier un document mentionnant cette ordination, mais on peut penser qu’en cette période de persécution, nul ne tenait à laisser des traces d’actes compromettants.

Henry Arnaud rappelle que, dès le 13 ventôse An XII (1804), le vicaire général de l’archevêque d’Aix « approuva pour la confession » Jean-Joseph Allemand. La même année, l’archevêque d’Aix, Mgr de Cicé, a souligné ses qualités à l’occasion de la visite qu’il fit de l’Œuvre et, lorsque Mgr Fortuné de Mazenod fut nommé évêque de Marseille en 1823, il lui renouvela les autorisations de confesser et de prêcher.

•••

Dix mois seulement après son ordination, en mai 1799, Monsieur Allemand recevait pour le catéchisme quatre garçons issus de familles qui avaient fréquenté l’Œuvre du Bon Pasteur : l’Œuvre de la Jeunesse était née… six mois avant que Bonaparte ne réussisse son Coup d’État du 18 Brumaire !

L’évocation du contexte historique de cette ordination si particulière serait incomplète si quelques précisions ne pouvaient pas être apportées quant au lieu exact de son déroulement, autrement dit si nous ne pouvions indiquer où se trouvait la maison de campagne de la famille Carvin..

C’est ce que nous nous proposons de faire dans un prochain numéro.

Association des Anciens

Commission du Mémorial

- Henry Arnaud, La vie étonnante de Jean-Joseph Allemand, Apôtre de la Jeunesse, 404 pages. Supplément au n° 91 de Notre Écho, publication mensuelle de l’œuvre Allemand, 1966.

- Archives diocésaines.

- François d’Estienne de Saint Jean de Prunières, né à Gap en 1718, est ordonné évêque en 1753. Il n’accepte pas de prêter serment à la Constitution civile du clergé. Son évêché de Grasse est supprimé ; il émigre en Piémont, puis à Bologne, rentre en France en 1797, y vit clandestinement et meurt à Marseille en 1799. Il avait 80 ans lors de l’ordination de Jean-Joseph Allemand.

2.

Nous avons précédemment exposé le contexte historique de l’ordination de Jean-Joseph Allemand pendant les dernières années du Directoire par lequel se termine la période révolutionnaire . Le lieu précis de cette ordination ne paraît pas avoir fait l’objet d’une recherche particulière. On sait seulement qu’elle eut lieu dans la campagne Carvin à Saint-Barnabé. Encore faut-il préciser où se trouvait cette campagne. On soulignera en effet qu’au xviie siècle, la paroisse de Saint-Barnabé était plus étendue que de nos jours et qu’elle descendait jusqu’au ruisseau du Jarret, actuellement recouvert par la « rocade du Jarret ». La paroisse de Saint-Calixte n’a été créée qu’au milieu du xixe siècle.

Les recherches effectuées auprès tant des Archives départementales que du Comité du Vieux Marseille permettent d’établir que la famille Carvin était bien propriétaire à cette date d’une maison de campagne. Georges Reynaud, du Comité du Vieux Marseille, qui a consulté les archives municipales1, précise que « la propriété Carvin (2,5 ha environ avec bastide et ferme)… était délimitée à l’Ouest par le Jarret et au nord par la Traverse des Pierres de Moulins. C’est aujourd’hui le départ de la rue Antoine Pons sur le Bd Sakakini, au niveau du n° 35 […]. Le propriétaire, Joseph Carvin, était décédé en 1789, mais la bastide en 1798 était détenue par sa veuve, née Thérèse de Robolly […] .Connue à Marseille dès le xve siècle, la famille des Robolly se distinguait par son engagement catholique […]. Cette proximité avec l’Église explique sans doute que l’évêque de Grasse y ait été accueilli et qu’il ait là ordonné en secret Jean-Joseph Allemand. Mgr de Prunières décéda quelques mois après dans cette même propriété ».

Le domaine, en nature de vigne et de jardin, comprenait une maison de maître avec bassin et un bâtiment d’exploitation agricole2. Sur le premier plan cadastral dont on dispose, et qui est daté de 1819, l’accès s’effectuait depuis la Traverse des Pierres de Moulin (au Nord), actuellement rue Antoine Pons. Cette voie qui prenait naissance sur l’actuelle rue Monte Cristo, allait, d’après Adrien Blès3 en direction des Caillols.

La propriété fut vendue par la famille Carvin à un certain Farjon, qui la céda rapidement à la famille Viton. Celle-ci la conserva jusqu’en 1864 pour la vendre ensuite à la Compagnie ferroviaire PLM qui y logea sans doute une partie du personnel affecté à la gare de la Blancarde4.

En 1882, le plan Burle que nous a communiqué Jacques Mille, géographe et cartographe, montre qu’à cette date l’Orphelinat Viagliano occupait déjà l’autre côté de la Traverse des Pierres de Moulin. La maison de maître de la propriété Carvin et le bâtiment voisin apparaissent toujours sur le plan.

La Cie du PLM a cédé peu à peu les diverses parcelles, mais elle est restée propriétaire de ces deux derniers bâtiments jusqu’en 1954. Elle les a alors divisés pour les vendre à leurs occupants. Une photographie prise peu avant montre que la bastide et le bâtiment voisin subsistaient.

À ce stade de notre recherche, il apparaissait que le lieu de l’ordination de Jean-Joseph Allemand était bien établi. La campagne Carvin était située dans l’angle Est que forment le Bd Sakakini et le Bd Chave. Monsieur Allemand fut donc ordonné à 1,5 km de la campagne du baron Merle où il installa son Œuvre vingt et un ans plus tard. Une visite sur place nous a cependant permis de découvrir que l’ancien bâtiment d’exploitation agricole, qui est encore sur le terrain, a été mis en copropriété et est habité. Une des propriétaires a bien voulu nous permettre de consulter son acte d’acquisition qui confirme la succession des mutations intervenues depuis l’acquisition par la Cie du PLM ainsi que la mise en copropriété en 1954. Les photos confiées montrent que l’emplacement et la consistance de l’immeuble actuel sont bien celles du bâtiment porté sur le plan de 1819.

Au terme ce cette enquête, nous pouvons considérer d’une part que la localisation de la propriété Carvin est établie, d’autre part que le bâtiment que l’on voit sur le terrain, s’il n’est pas peut être pas celui dans lequel Monsieur Allemand fut ordonné prêtre, a sans doute été fréquenté par ceux qui l’accueillaient.

Nous pourrons désormais nous représenter de façon plus précise l’ordination de Jean-Joseph Allemand « dans la campagne Carvin à Saint-Barnabé » ; nous le verrons peut-être ainsi se glisser à la nuit tombée avec quelques proches, le cœur battant, dans une propriété au bord du ruisseau du Jarret5 ; nous saurons qu’il y avait là une bastide avec sa terrasse, son bassin et peut-être une allée de platanes. On peut douter que Jean-Joseph et ceux qui l’accompagnaient aient prêté attention à la quiétude de cette nuit de Juillet 1798… Il nous restera peut être à trouver le souterrain où Mgr de Prunières, âgé de 80 ans, se glissa ensuite : l’imagination y suppléera !

Nous tenons à remercier pour l’aide qu’ils nous ont apportée pour la documentation de ces deux articles et pour l’analyse d’un certain nombre de données :

Mesdames Régine Bernardini et Gaêlle Viard

Messieurs Régis Bertrand, Olivier Gorse, Jacques Mille et Georges Reynaud.

Association des Anciens

Commission du Mémorial

- Archives municipales, Registres 21 G 29 et 21 G 71, articles n° 153.

- Références cadastrales : Saint-Julien, Section, P Parcelles 919 à 942 . Le plan et l’état de section peuvent être consultés en ligne sur le site des Archives départementales www.archives13.fr

- Adrien Blès, Dictionnaire historique des rues de Marseille, Marseille, Ed Jeanne Laffitte, 2001.

- Sur le plan qui accompagne l’acte de 1864, le corps de bâtiment Ouest a été agrandi ; on lit « magasin et logements », l’autre bâtiment, avec sa terrasse, est qualifié de Maison de maître ; une construction a été édifiée le long de la Traverse des Moulins ; un « séchoir » la prolonge au Sud. Ce plan, ci-joint, a été aimablement communiqué par les Archives départementales ; il est référencé 373 E 526.

- Le boulevard Sakakini épouse toujours à la hauteur du Bd Chave la courbe que forme le Jarret à l’endroit où une butte de terre sur la propriété Carvin en déviait le cours.

La maison du baron Merle

Il est de tradition de situer la création de l’Œuvre Jean-Joseph Allemand le dimanche 16 mai 1799 dans une des chambres d’un immeuble situé vers le haut de la rue Curiol à Marseille chez un certain Monsieur Rome. Elle comptait alors quatre jeunes gens dont la chronique a gardé le nom. Jean-Joseph Allemand avait alors 27ans.

Une errance de deux ans s’en suivit dans des hébergements proposés rue des Picpus (actuelle rue Grignan) par la famille Brassevin ou par la famille de Justin Stamaty, l’un des quatre premiers membres. On parle aussi des domiciles de Monsieur Rome et de celui de Monsieur Aubert, rue Caisserie. Une première et brève installation eut lieu rue Saint-Savournin, probablement dans le local actuellement occupé par le foyer Saint-François-Régis (n°50).

En 1801 un local est loué à l’angle de la Place Saint-Michel (La Plaine) et de la rue des Petits-Pères (rue Thiers), dans la rue du Laurier. Ce local appartenait au savonnier César Lombardon. L’immeuble a été détruit en 1894. On peut situer la véritable création de l’Œuvre à cette adresse. C’est là que furent créées les deux Associations, celle du Sacré-Cœur et celle des Saints-Anges qui furent jusque dans les années 1970 la colonne vertébrale de l’Etablissement. Mais surtout c’est dans ce local qu’eurent lieu pour la première fois des confirmations de membres de l’Œuvre. À cette occasion Monseigneur Champion de Cicé, Archevêque d’Aix fut la première Autorité religieuse à visiter l’Œuvre et à rencontrer son Fondateur.

Depuis 1802, l’Abbé Allemand tombé alors gravement malade, logeait rue des Minimes (actuellement rue des Frères Barthélémy), où il fut alors soigné par M. Guitton et par M. Roubaud, qui était propriétaire de l’Hotel de la Croix de Malte. Il résidera dans ce logement jusqu’en 1817.

Après le Concordat de 1801, le 11 avril 1806, l’Abbé Henry-Toussaint Baron, ancien prêtre du Bon Pasteur revenu d’émigration, acheta à M.de Lombardon le local de la rue du Laurier dans lequel se trouvait déjà l’Œuvre.

Le 8 décembre 1809, l’Œuvre fut fermée par décision de l’administration impériale et de 1810 à 1816 Jean-Joseph Allemand devint vicaire à la paroisse de Saint-Laurent aux appointements annuels de 600francs. Des réunions se poursuivent cependant chez certains membres et trois maisons de campagne furent successivement louées dans des quartiers excentrés: Croix de Reynier, Belle de Mai et Gratte Semelle.

À la chute de l’Empire en mai 1814, J.-J. Allemand loue un local 8 Place de Lenche, l’ancien Hôpital des Enfants Abandonnés et ancien Hôtel Mirabeau. En 1817 Il viendra y demeurer. Ce local était situé à deux pas du Vieux-Port, dans un quartier populaire aux revenus modestes.

Mais en 1820, la fréquentation de l’Œuvre s’est accrue: elle compte près de 300 membres et la location présente plusieurs inconvénients (renouvellement du bail incertain, espace, dépenses à fonds perdu, etc). Une autre préoccupation fondamentale qui apparait dans les différentes biographies et études qui lui ont été consacrées, imprégnait depuis longtemps l’esprit du Fondateur; c’était sa volonté farouche de rechristianiser la jeunesse bourgeoise de Marseille. Il considérait que cette partie de la jeunesse était la plus menacée par l’esprit voltairien dans lequel avait baigné la grande Révolution et qu’il combattait à l’intérieur de l’Œuvre. L’étude des cahiers d’inscription avalise cette interprétation. Monsieur Allemand parlait de «mon œuvre de Muscadins». Ces arguments sont explicitement présentés dans les délibérations du Conseil de l’Œuvre du 9 juillet 1820 préalables à l’acquisition du local actuel.

Des anciens membres et collaborateurs de Monsieur Allemand, munis de conseils de modération financière se mirent en quête de trouver une propriété . Leur choix se fixa sur une maison à un étage avec un jardin clos sauf au midi, située dans le quartier de la Croix de Reynier. C’était une zone encore rurale mais peu éloignée du centre ville notamment des quartiers bourgeois du Chapitre avec ses hôtels particuliers et des allées de Meilhand

L’acte est signé le 9 juillet 1820 devant Maître Roubaud ancien membre de l’Œuvre, notaire à Marseille, par Monsieur Allemand et par divers membres du Conseil. Le prix est de 14000 francs plus 1500 francs de frais dits de notaire pris en charge par Maître Roubaud. Il est prévu une somme de 6500 francs pour la construction d’une chapelle. Le tout se montant donc à 20500 francs. Un financement fut trouvé par une souscription d’actions remboursables par tirage au sort de six mois en six mois à raison de douze souscripteurs par an à partir du printemps 1821. Cependant, un locataire, Alexandre Massol, Instituteur, occupait la maison. Le bail, dont le loyer annuel était de 600francs, avait été signé le 27 juillet 1817 avec un précédant propriétaire, Jean-Baptiste Marius Ollive, imprimeur très connu à Marseille. Renouvelé, le bail courait toujours en octobre 1820. Par convention du 13 octobre 1820, Alexandre Massol s’obligea à quitter les lieux le 16 octobre 1820, en contrepartie l’Œuvre versa à titre d’indemnité la somme de 1000 francs.

Le 20 novembre 1820 l’Œuvre s’installe enfin au numéro 20 de la rue Saint-Savournin qui deviendra le numéro 25 en 1850 puis le 41. Jean-Joseph Allemand a maintenant 48 ans.

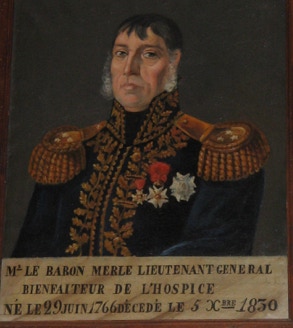

Le vendeur de cette bâtisse était Pierre Hugues Victor Merle Général et Baron d’Empire. Il avait acquis cette propriété le 14 janvier 1818 auprès de la famille Ollive. Dans l’acte de vente le Baron Merle est d’ailleurs domicilié chez cette famille au 8 de la rue Neuve de l’Amandier (actuelle rue Augustin Fabre) à Marseille. En réalité il réside à Lambesc. Nous ignorons quels étaient les liens exacts de Pierre Merle avec la famille Ollive. On constate qu’il a gardé cette propriété moins de trois ans. L’étude des actes de vente et des conventions montrent que Pierre Merle n’a jamais habité la maison acquise par l’Œuvre. Les motivations de l’achat de cette maison par la Baron nous sont inconnues.

Né le 26 juin 1766 à Montreuil sur Mer (Pas de Calais) d’une famille originaire du Languedoc, Pierre Merle rejoint en 1781 le régiment de Foix. En 1789 il est caporal de fusilier et lieutenant en 1792. En 1794 il est Général de Brigade! Le 2 octobre 1797 il épouse une jeune veuve marseillaise Françoise Madeleine Bérenguier. En 1798 le Général Merle est mis en état d’arrestation à la prison du Temple pour avoir refusé de faire fusiller des prisonniers vendéens. Il est acquitté par une commission militaire siégeant à Marseille. Écoutant ses amis, il se retire dans la propriété de Lambesc appartenant à la famille de son épouse. Remis en activité après le 18 Brumaire, il passe au commandement de l’armée d’occupation de Turin puis devient Gouverneur militaire de Braunau (Autriche). En 1805 il est nommé Général de Division après Austerlitz. Il se distingue durant la guerre d’Espagne au cours de laquelle il est grièvement blessé et le 19 mars 1809 il reçoit le titre de Baron avec armoiries. Il est alors titulaire de la Légion d’Honneur. Peu connu du grand public, Pierre Merle était l’une des figures de la Grande Armée, estimé pour sa grande bravoure et sa modestie. Il a participé à toutes les campagnes du Consulat et de l’Empire. L’Empereur le distingue à plusieurs reprises. Le Général Merle participe à la campagne de Russie. En 1814 il se rallie aux Bourbons. Après avoir été Inspecteur Général de la Gendarmerie, il accompagne en mai 1815 lors des Cent Jours, le Duc d’Angoulême dans le midi où il est chargé de la défense de Pont-Saint-Esprit qu’il doit cependant évacuer après le ralliement de sa troupe à l’Empereur. Malgré l’intervention du Maréchal Soult il connaît une disgrâce qui l’amènera à demander sa mise à la retraite en 1816 avec une pension annuelle de 6000 francs. Il est alors Grand Officier de la Légion d’Honneur et Chevalier de l’Ordre de l’Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis. Le Baron Merle se retire dans sa propriété de Bois-Fontaines aux environ de Nîmes. Dans les jours troubles qui suivent la seconde Restauration dans le Midi, des activistes royalistes incendient sa maison. Il habite alors la propriété de famille de son épouse à Lambesc. Monsieur Mazel son biographe et descendant adoptif signale que le Baron demeure à Marseille en 1822 sans préciser l’adresse. En 1830, malade, il doit se rendre à Marseille où il meurt d’hydropisie le 5 décembre. Il repose depuis au cimetière Saint-Baudile à Nîmes. Le nom du Général Baron Merle est gravé sur la 35ecolonne, pilier ouest de l’Arc de Triomphe de l’Etoile.

Jean Magalon

Sources :

Archives et Documents Œuvre Jean-Joseph Allemand.

Brunello, Abbé Félix, Vie du serviteur de Dieu Jean-Joseph-Allemand, fondateur de l’Œuvre de la jeunesse (1772-1836), Paris, Sagnier et Bray ; Marseille , Chauffard, 1852.

Gaduel, Abbé Jean-Pierre-Laurent, Le Directeur de la jeunesse ou la vie et l’esprit du Serviteur de Dieu Jean-Joseph Allemand, prêtre du diocèse de Marseille…, Paris, Lyon, Jacques Lecoffre et cie, 1867.

Arnaud, Henry, La Vie étonnante de J.-Joseph Allemand Apôtre de la Jeunesse, Marseille, Sopic, 1966 (supplément au n°91 de Notre Écho).

Arnaud, Henry, 1789 L’Église de Marseille dans la tourmente, Marseille, Imprimerie Robert, 1988.

Bruschi, Christian, «L’Œuvre de la Jeunesse de Marseille . Un prêtre marseillais devant la jeunesse bourgeoise du xixe» dans Provence Historique, t. XXIX, fascicule 117, 3e trimestre 1979.

Mazel, Elie, Vie de Pierre-Hugues Victor Merle, Nîmes, A. Baldy, 1860.

1820 dans le monde (ou presque)

Nous commémorerons fin novembre le deuxième centenaire de l’installation de l’Œuvre de Monsieur Allemand rue Saint-Savournin, dans la maison qui constitue le corps de bâtiment central de ses locaux actuels.

Nous savons bien ce qui s’est passé dans l’Œuvre cette année-là et les années qui ont suivi, mais le petit groupe d’Anciens qui s’occupe du Mémorial, installé au deuxième étage de l’extension réalisée dès 1840, a eu la curiosité d’élargir le champ de ces connaissances et de rattacher à la « Grande Histoire », celle, plus modeste, de l’Œuvre.

Jean Magalon, qui a déjà présenté (Notre Écho n° 626, voir l’article si-dessus) les conditions dans lesquelles la maison de l’Œuvre avait été acquise et le profil extraordinaire du vendeur, le baron Merle, interpelle à nouveau notre curiosité en nous invitant à découvrir ce qui se passait en ce temps-là dans le monde, disons en Europe, en France et en Provence, en trois volets, à raison d’un par mois.

Voici le premier :

Aperçu de l’Europe en 1820

En octobre 1820 l’Abbé Jean-Joseph Allemand installe son Œuvre rue Saint-Savournin à Marseille. Deux cents ans plus tard, nous vous proposons de présenter succinctement la situation de l’Europe en cette année-là.

L’Europe de 1820 est celle du nouvel ordre mis en place après la chute de l’Empire napoléonien. Il est issu du Congrès de Vienne tenu en 1815 par les monarchies conservatrices : Prusse, Autriche et Russie (puissances de la Sainte-Alliance) sans oublier le Royaume-Uni. La France est représentée par Talleyrand, ministre des Affaires Étrangères de Louis XVIII. En 1820 se tient un nouveau congrès à Troppau, capitale de la Silésie autrichienne, aujourd’hui en République Tchèque. À l’issue de ce congrès, la Prusse, l’Autriche et la Russie publient le 8 décembre 1820 un texte dans lequel elles affirment le droit et même le devoir des puissances garantes de la paix, d’intervenir pour réprimer tout mouvement révolutionnaire.

Depuis 1815, la nébuleuse des principautés allemandes se situe dans les frontières de la Confédération du Rhin (Allemagne/Autriche) acceptée par le Chancelier autrichien Mettermich pour satisfaire la Prusse. Le Chancelier se méfiait comme de la peste d’une éventuelle unité allemande. Cette Confédération fut rendue quasiment impuissante par les princes allemands jaloux de leur pouvoir. L’agitation nationaliste de la jeunesse universitaire (réunion de la Wartburg en 1817) fut réprimée par la Sainte-Alliance (1819/1820). Au début de 1820, les paysans touchés par la crise de l’agriculture allemande émigrent. Ils sont bientôt suivis par les artisans et les compagnons. Cette colonie de travailleurs constitue la première immigration de masse de la France issue de la Révolution. Cette émigration économique devient politique à la suite des mesures répressives prises par les gouvernements des différents états allemands et de l’Autriche où les prémices de l’éveil des nationalités commencent à fissurer l’Empire.

Soumise aux Bourbons de Naples, la Sicile connaît une révolution qui débute à Nola et qui oblige le Roi Ferdinand 1er à accorder une constitution libérale au Royaume de Naples le 13 juillet 1820.

En Espagne, après le départ du roi Joseph Bonaparte, le roi Ferdinand VII rentre de son exil marseillais laissant sa titulature au quartier du Roi d’Espagne. Le Bourbon restaure l’absolutisme et même l’Inquisition, entraînant la rébellion dite de Cadix qui débute le 12 janvier 1820. Des officiers refusent de partir pour les possessions espagnoles d’Amérique mater le mouvement bolivarien issu de l’aspiration à l’émancipation des colonies espagnoles d’Amérique. Cette expédition rencontrait une forte opposition de la Grande-Bretagne qui n’a jamais admis la politique interventionniste de la Sainte-Alliance. Ferdinand VII accepte de rétablir la Constitution de 1812.

Une révolution éclate également au Portugal à Porto, le 24 août 1820. Les rebelles exigent le retour du roi Jean IV réfugié au Brésil durant l’occupation par les armées françaises. Un pronunciamiento survient le 11 novembre 1820 qui aboutira à des élections pour une constituante.

En Russie le tsar Alexandre 1er expulse les Jésuites le 26 mars 1820. Devant l’agitation révolutionnaire, le tsar qui avait été un élément modérateur à Troppau doit faire face à une révolution militaire qui le fait revenir en 1820 à une pure autocratie et à rétablir une véritable censure. Censure qu’il rétablira également en Pologne après avoir assisté le 13 septembre 1820 à l’Assemblée du royaume de Pologne où s’exerce une forte influence libérale sous l’impulsion de l’intellectuel français Benjamin Constant.

En Grande-Bretagne, le 29 janvier 1820 marque le début du règne de Georges IV, également Roi de Hanovre. Le 23 février 1820, le complot de la rue Cato qui visait à assassiner tous les membres du gouvernement est déjoué. Comme nous venons de le voir, en raison de ses intérêts mondiaux, la Grande-Bretagne dirigée par Castlereagh prenait ses distances vis-à-vis des puissances de la Sainte-Alliance. L’année 1820 marque le sommet de la lutte entre le roi et son épouse Catherine de Brunswick, faussement accusée d’adultère. Cette lutte sur fond de graves problèmes sociaux entachera gravement le prestige de la monarchie.

Au Vatican le trône de Saint-Pierre est occupé par Barnaba Chiaramonti, moine bénédictin, sous le nom de Pie VII, élu en 1800 ; ses démêlés avec Napoléon sont bien connus. Au général Radet qui lui demandait de renoncer à ses pouvoirs temporels il fit une réponse passée à la postérité « Non possiamo, non dobbiamo, non vogliamo » (« Nous ne le pouvons pas, Nous ne le devons pas, Nous ne le voulons pas »). Emmené à Paris, il participa au sacre de Napoléon avec qui il avait signé le Concordat en 1801. De 1819 à 1822 il devint l’interlocuteur des principaux monarques européens.

Dans le domaine des sciences et de l’industrie on voit apparaître les prémices de la révolution industrielle. Hans Christian Oersted montre le lien entre magnétisme et l’électricité qui crée un champ magnétique. Faraday construit les premiers moteurs électriques. En Grande-Bretagne, James Fox met au point une raboteuse électrique, donnant naissance à la première machine-outil. Henri Fitton invente le thaumatrope (prodige qui tourne) créant la première image animée par illusion d’optique.

Le grand foyer intellectuel de l’époque est l’Université de Berlin où enseignent Arthur Schopenhauer et Friedrich Hegel. Le premier vient de publier Le monde comme volonté et représentation, Hegel publie en 1820 Les principes de la philosophie du droit. Le hollandais Multatuli publie son ouvrage L’exploitation néerlandaise des Indes, première critique du colonialisme économique.

Le romantisme domine une grande partie du monde littéraire et pictural en France en Allemagne et en Angleterre. En 1820, Walter Scott publie deux contes d’origine bénédictine Le Monastère et L’Abbé. Le peintre anglais John Constable (Le Moulin de Dedham) est un pur romantique précurseur de l’impressionnisme. Caspard Friedricih est considéré comme le peintre allemand le plus important de la première moitié du xixe siècle. Ses paysages (Le port de Greifswald) sont des œuvres purement romantiques.

En Italie l’écrivain Alessandro Manzoni publie des poésies (Inni Sacra) et sa tragédie Adelchi. L’auteur russe Alexandre Pouchkine édite son poème épique Rousian et Ludmilla.

L.-V. Beethoven est au cœur de la composition de sa grande œuvre religieuse Missa Solemnis. En 1820 il publie sa sonate pour piano n° 20.

L’année 1820 montre en Europe une forte poussée des aspirations nationales et libérales réprimées par les grandes puissances. Bientôt cette politique d’intervention va se détériorer. L’éveil des nationalités rendra insupportable les ingérences extérieures. Nous verrons d’ailleurs que le retour des Bourbons et des émigrés sur le territoire national sera vécu par la population française comme une ingérence étrangère.

Jean Magalon

La France de 1820

Nous commémorerons fin novembre le deuxième centenaire de l’installation de l’Œuvre de Monsieur Allemand rue Saint-Savournin, dans la maison qui constitue le corps de bâtiment central de ses locaux actuels.

Nous savons bien ce qui s’est passé dans l’Œuvre cette année-là et les années qui ont suivi, mais le petit groupe d’Anciens qui s’occupe du Mémorial, installé au deuxième étage de l’extension réalisée dès 1840, a eu la curiosité d’élargir le champ de ces connaissances et de rattacher à la « Grande Histoire », celle, plus modeste, de l’Œuvre.

Jean Magalon nous invite à découvrir ce qui se passait en ce temps-là dans le monde, disons en Europe, en France et en Provence.

Aperçu de la France en 1820

En octobre 1820 l’Abbé Allemand installe son Œuvre au 20 de la rue Saint-Savournin à Marseille.

Dans la France de 1820 règne Louis XVIII, Elie Decazes est Président du Conseil. Ils gouvernent en application de la Charte octroyée le 4 juin 1814. Sans être entièrement légitimiste (favorable aux Bourbons), le pays apprécie la paix retrouvée. Le régime est bicamériste avec une Chambre des Députés et une Chambre des Pairs. La charte de 1814 est d’inspiration libérale et proclame l’égalité civile de tous devant la loi, la justice, l’impôt et les emplois publics. Elle garantit les libertés individuelles, la liberté de la presse, et de culte, bien que le catholicisme soit proclamé religion d’État. Toutes les propriétés sont déclarées inviolables y compris les biens nationaux. La personne du roi est « sacrée », il est le chef suprême de l’État, ses pouvoirs sont très étendus, ce qui pondère largement l’aspect libéral de la Charte. Cependant l’esprit libéral domine. Decazes déclare : « Il faut nationaliser la royauté et royaliser la nation ». Un tragique événement va tout changer.

Dans la nuit du 13 au 14 février 1820, le neveu du roi, fils du futur Charles X et héritier du trône, le duc de Berry, est assassiné par un nommé Louvel qui souhaitait éteindre la « race des Bourbons ». Il n’atteint pas son but car la duchesse de Berry est enceinte du futur duc de Bordeaux qui sera très brièvement roi sous le nom de Henri V (l’enfant du miracle). Le retentissement dans le pays est important. Les ultraroyalistes demandent le départ immédiat de Decazes jugé responsable du crime par ses tendances démocratiques. François-René de Chateaubriand a pu écrire : « Les criminels sont ceux qui ont établi les lois démocratiques, qui ont banni la religion de ces lois, ceux qui ont cru devoir rappeler les meurtriers de Louis XVI, ceux qui ont laissé prêcher dans les journaux la souveraineté, l’insurrection et le meurtre ». Decazes refuse de démissionner ; soutenu par le roi, il maintient la loi électorale qui devait être déposée devant les chambres le 14 février. Le 20, jugeant sa position intenable il démissionne. Un ultra, le duc de Richelieu est chargé de former un gouvernement sous l’influence de Chateaubriand. Des lois d’exception sont votées (presse, liberté individuelle).

D’une manière générale, le sentiment monarchique est sur le déclin. Les Français ont mal vécu le retour des Bourbons et des émigrés dans les fourgons des armées étrangères. Le prince autrichien Schwarzenberg a ainsi déclaré, faisant allusion au trône du roi : « On peut tout faire avec les baïonnettes sauf s’asseoir dessus ». Alarmé par le retour offensif d’une caste de privilégiés dont il avait cru se débarrasser, le peuple français a bientôt commencé à réagir avec une vigueur croissante. Les premiers francs-tireurs apparaissent au sein de l’armée reprise en main par les aristocrates. Des complots se forment (Les Sergents de La Rochelle). La Charbonnerie est la plus organisée et la plus virulente des organisations secrètes. Plusieurs émeutes jalonnent l’année 1820. Le durcissement du régime (censure, loi électorale) provoque des troubles sérieux ; le 3 juin, un étudiant est tué, plusieurs villes s’enflamment. Le 19 août une conspiration des oppositions unies est déjouée (six condamnations à mort). Le chef de file de l’opposition libérale connue sous le nom des « Indépendants » est Benjamin Constant. Élu député en 1819, il est l’un des orateurs les plus en vue et défend le régime parlementaire. Le 7 octobre 1820, il est violemment agressé à Saumur par des élèves de l’école de cavalerie en majorité royalistes. Le pouvoir est isolé et La Fayette souligne en 1820 la solitude de la France restaurée au milieu de la France nouvelle. Dès l’année 1820, marquée par le début du retour de l’absolutisme, la nécessité du retour de la république est théorisée par les historiens libéraux comme l’aixois François-Auguste Mignet.

Les Français sont choqués par la volonté manifestée par l’Église de retrouver ses prérogatives. Elle n’a pu obtenir le monopole de l’école, faute d’enseignants assez nombreux et formés. Une ordonnance de 1814 lui donne le droit d’ouvrir seulement une école par diocèse. L’Église de France compte environ 35 200 prêtres dont 2 840 curés. Pour l’épiscopat il manque environ 3 000 prêtres. De 1820 à 1822 le nombre de diocèses passe de 50 à 80. Mais la France commence une lente déchristianisation. Avec son Génie du Christianisme publié en 1802, Chateaubriand alors en exil n’a vraiment convaincu que la noblesse. Des régions entières (sud-ouest, régions agricoles d’Île de France) sont en déshérence religieuse. La bourgeoisie est très résistante à la ré-évangélisation. La quasi-totalité de la jeunesse qui fait des études est alors hostile à la religion traditionnelle. Un rapport de Lacordaire sur les collèges royaux est accablant. Moins de 7 % des élèves des classes supérieures s’approchent des sacrements une fois par an et moins de 1 % sont pratiquants. À Saint-Cyr les jeunes gens qui communient en uniforme sont provoqués en duel par leurs camarades. Les sacrilèges sont fréquents (blasphèmes, saccages d’hosties). On comprend pleinement la décision de Jean-Joseph Allemand de désigner la jeunesse bourgeoise comme objectif principal de son Œuvre. La France ne connaîtra un renouveau religieux qu’à partir de 1850. Cependant, les principaux ordres religieux se réinstallent en France et certains ouvrent de nouvelles maisons. 1820 est une année de Mission intérieure. Les principales étapes en sont : prédications, retraites, grandes cérémonies, campagnes moralisatrices, érection de croix dont certaines sont encore visibles avec l’inscription « Mission 1820 » gravée sur leur socle. Le pouvoir comme l’opposition d’ailleurs ne voit pas d’un bon œil ces événements susceptibles de diviser encore plus la population.

Dans ces années 1820 le niveau de vie des Français s’élève bien que l’analphabétisme subsiste et que l’enrichissement ne profite qu’à une partie de la population. La tranquillité revenue après les guerres de l’Empire fait qu’en 1820 la France compte plus de 30 millions d’habitants. La France est un pays rural. En 1820 le rapporteur du budget à la chambre des Pairs indique que les revenus agricoles s’élèvent au triple des autres. La production de blé a augmenté plus vite que le nombre d’habitants. La ration quotidienne des classes les plus pauvres semble donc assurée. Les industries métallurgiques ont progressé mais la production reste désuète et faible. Dans le Nord l’extraction de la houille est une réussite. En 1820, l’industrie la plus florissante est celle du textile (laine et soieries). La banque s’est consolidée et inspire une grande confiance aux commerçants, mais elle a peu de capacité de financement et peu de souplesse d’organisation. Le capitalisme est embryonnaire mais l’idée de financer l’industrie s’installe. Le 6 mai 1820, Joseph Lainé, député de la Gironde déclare devant la chambre : « les intérêts économiques sont devenus prépondérant ». La fin de 1819 et le début de 1820 voient l’invention de l’acide acétique et de la chaux hydraulique. La première usine à gaz est construite dans la région parisienne. Toujours en 1820 Ampère travaille de plus en plus sur l’électromagnétisme.

L’hygiène générale, malgré l’exemple anglais est toujours peu développée. La médecine progresse cependant, Pierre Pelletier et Joseph Caventou découvrent le principe actif de l’écorce de quinquina (quinine) en 1820. La même année, Louis XVIII crée l’Académie de médecine, elle devra conseiller le gouvernement sur toutes les questions de santé publique.

La deuxième restauration qui suit la bataille de Waterloo en 1815 a été le théâtre de troubles importants visant les anciens fonctionnaires et militaires de l’Empire ainsi que les républicains (saccage de la propriété du Baron Merle à Nîmes qui vendit à Monsieur Allemand la maison de la rue Saint-Savournin). Dans le midi, les ultraroyalistes se livrent à un véritable massacre. Le 25 février 1820, quelques jours après l’assassinat du duc de Berry, François Vidocq, ancien bagnard, est nommé chef de la Sûreté. Grâce à un réseau d’indicateurs, il obtient rapidement des résultats comme l’arrestation d’une bande de « chauffeurs » dans le Nord.

Le romantisme domine le monde artistique, surtout la littérature. Chateaubriand en a été le précurseur. En 1819, l’exposition du « Radeau de la Méduse » de Géricault est le signal de l’assaut romantique. Mais le véritable choc a été la publication en 1820 des Méditations poétiques d’Alphonse de Lamartine. Bientôt les différents aspects de la vie artistique seront « contaminés » selon le mot du critique Sainte-Beuve. Pour certains critiques le romantisme n’est pas seulement un mouvement artistique, c’est aussi l’autre aspect de la révolte de la nation. C’est l’une des composantes du monde à venir.

Nous verrons que si Marseille se dit toujours légitimiste, une partie de sa jeunesse partage les aspirations de ce monde nouveau.

Jean Magalon

Regards sur la Provence et Marseille en 1820

Nous commémorerons fin novembre le deuxième centenaire de l’installation de l’Œuvre de Monsieur Allemand rue Saint-Savournin, dans la maison qui constitue le corps de bâtiment central de ses locaux actuels.

Nous savons bien ce qui s’est passé dans l’Œuvre cette année-là et les années qui ont suivi, mais le petit groupe d’Anciens qui s’occupe du Mémorial, installé au deuxième étage de l’extension réalisée dès 1840, a eu la curiosité d’élargir le champ de ces connaissances et de rattacher à la « Grande Histoire », celle, plus modeste, de l’Œuvre.

Jean Magalon nous invite à découvrir ce qui se passait en ce temps-là dans le monde, disons en Europe, en France et en Provence.

Dans ce dernier article nous comprenons que la mission de Monsieur Allemand s’est réalisée dans un contexte qui lui a demandé beaucoup de courage et de ténacité, l’ambiance de l’époque n’étant pas propice au genre d’Œuvre qu’il réalisait…

Le lundi 20 novembre 1820 l’Abbé Jean-Joseph Allemand installe son Œuvre et son logement au 20 de la rue Saint-Savournin, quartier de la Croix de Régnier à Marseille. Il y hébergera bientôt sa mère, Catherine Chaillan veuve Allemand, qui s’éteindra en 1826 dans les locaux de l’Œuvre.

Dans les premières années qui ont suivi la Restauration, Marseille qui compte environ 110 000 habitants est et se proclame légitimiste (partisane des Bourbons). Un peu par conviction mais surtout par particularisme, par opportunisme diront certains. L’agglomération est un port et une ville de commerce tant intérieur qu’extérieur. Elle apprécie l’ordre et la paix. Les violents troubles anti-bonapartistes que se déroulent après Waterloo montrent l’attachement de la majorité des Marseillais à la monarchie légitime. Les troupes impériales françaises se considèrent en terre ennemie. L’occupation des troupes autrichiennes, anglaises et anglo-siciliennes sous le commandement de sir Hudson Lowe (futur geôlier de Napoléon) se prolonge jusqu’en 1816 et de lourdes charges pèsent sur les notables. Il n’y aura pas d’incident sérieux durant cette présence militaire.

Cette occupation a quand même permis à la nouvelle administration de se mettre en place. Marseille a eu la chance de bénéficier de la sagesse de deux hauts fonctionnaires : Le marquis de Mongrand comme Maire (alors nommé) et le comte de Villeneuve-Bargemon comme Préfet des Bouches-du-Rhône. Issu d’une ancienne famille marseillaise, Jean-Baptiste de Montgrand, quoique légitimiste, déplace peu de subordonnés et évite les sanctions inutiles. Il résiste aux ultras et refuse de procéder à une épuration radicale. Il sera Maire de 1814 à 1830 avec une éclipse durant les Cent-Jours. Christophe de Villeneuve-Bargemon est Préfet des Bouches-du-Rhône depuis 1815, il le restera jusqu’à sa mort en 1829. Il appartient à une vieille famille provençale. Comme le Maire, il évite de prendre des mesures répressives et de procéder à des nombreux limogeages dans l’administration. Bien que légitimistes et catholiques, le Maire et le Préfet adoptent une attitude intelligente et modérée envers l’opposition libérale et les religions tant réformée que juive.

De Villeneuve est très impliqué dans la vie intellectuelle et industrielle. Il assure la mise en place en 1818 d’une École de Médecine. Il encourage les cours de chimie et de physique créés en 1820 par la municipalité. Mais son nom reste lié à l’exceptionnelle enquête qu’il dirigea sur l’ensemble des Bouches-du-Rhône. Elle est une source inépuisable de renseignements sociaux, économiques, géographiques mais elle est aussi le premier document « d’aménagement du territoire » de ce pays. Elle est connue sous le nom de « Statistique départementale des Bouches-du-Rhône ». Grace à ces deux administrateurs, Marseille retrouve dès 1815 une vie quasiment normale.

Une opposition libérale existe à Marseille dès les années 1818-1820. C’est la moyenne bourgeoisie qui alimente cette opposition. Elle est soutenue par la présence temporaire de réfugiés politiques italiens et espagnols. Cette opposition se dote d’une presse libérale. On peut citer : Le Messager de Marseille et Le Sémaphore. On signale même dans le port phocéen en 1821 « des ventes » (sociétés secrètes) carbonaristes. Une affaire célèbre a révélé au grand jour cette société secrète et marqué les Marseillais et les Provençaux. Demi-solde, vétéran des guerres républicaines et napoléoniennes, Armand Vallé débarque en 1821 à Marseille avec l’intention de rejoindre la Grèce pour participer à l’insurrection contre l’Empire ottoman. Il loge au 62 rue Sainte et entre en contact avec des Italiens qui ont ouvert une « vente » dans le même immeuble. Des militants du Parti libéral révolutionnaire (Confrérie des bons cousins charbonniers) le recrutent. Il devient délégué pour le Var du mouvement dont le but est de renverser la monarchie. Interpellé avec sept camarades, il est condamné à mort et exécuté à Toulon. Dégradé et déchu de la Légion d’honneur juste avant, il refuse de rendre sa médaille remise par l’Empereur et l’avale (!).

En 1814 (chute de l’Empire) à la demande des négociants marseillais, le Comte d’Artois avait rétabli la « franchise ». Ce retour ne satisfait pas nécessairement les paysans locaux et les jeunes entreprises qui se sont développées à l’abri du protectionnisme. En 1817, le gouvernement abolit la « franchise » et y substitue le principe de « l’admission temporaire ». Cette abolition entraîna toutes sortes de trafics dont le plus connu est la contrebande du tabac par les contrebandiers d’Allauch. Cette activité rémunératrice qui s’organisa à partir de 1820 dura, selon la tradition, jusqu’à la Première Guerre mondiale. Dès 1815, Marseille retrouve une vie économique relativement active. En 1820 environ 5 000 navires entrent dans le port. Le commerce marseillais retrouve les voies des Amériques et de la Turquie. Par contre dans les Échelles du Levant et aux Antilles, Marseille a perdu sa place. L’examen des documents douaniers montre une augmentation des échanges à partir de 1820. Jusqu’en 1821 les armateurs achètent du blé à la Moldavie et à la Russie. La distribution de la morue de Terre-Neuve reprend avec la Corse et l’Italie. Dans le midi, la consommation de morue est en nette baisse car l’huile est devenue trop chère suite au gel des oliviers en 1820. Il faudra attendre 1825 pour voir les bateaux du monde entier revenir à Marseille. Depuis 1818 le port bénéficie d’un service régulier avec Naples, Gênes et Livourne avec, notamment, un des premiers bateaux à vapeur, le Fernandino 1er, qui se joue des vents contraires, affrété par la Compagnie Pierre Andriel.

Les maisons qui tiennent le haut du pavé à Marseille durant la Restauration sont nombreuses : Fraissinet, Roux frères (armateurs), puis naissent les maisons comme Bergasse (vins et armement), Rocca (huileries, savonneries), une des principales maisons de Marseille, Pastré, Augustin Fabre (armateurs), les Imer, famille protestante d’origine suisse (industrie textile puis pétrolière), Straforello ou encore Jean-Louis Betfort devenu le plus important négociant en grains de Marseille. À son décès, en 1820, il laisse à son fils une fortune considérable. Il faut dire qu’en 1818 les importations de blé dépassent les 100 000 tonnes. Le port retrouve une activité commerciale pleine de vigueur. La famille Pastré joue un rôle essentiel dans cet essor. Dans les années 1820, ils créent des comptoirs en Égypte ; Jean-Baptiste et Jules acheminent vers Marseille des centaines de tonnes de coton qui seront livrées en partie à la filature que les frères Pastré exploitent à Aix-en-Provence. Les frères Pastré financeront l’étude de faisabilité de Ferdinand de Lesseps pour le Canal de Suez.

La diaspora grecque conquiert une place éminente dans l’économie et l’industrie marseillaise ; en 1820-21 naissent ou se développent les maisons : Ralli, Schilizzi, Passachachi puis les Rodocanachi (orthodoxes) qui mettent sur pied leurs activités de transport et de commerce (blé) et qui seront la première famille grecque a entrer dans la Chambre de commerce. Ils y rejoignent les Reggio (catholiques) d’abord armateurs puis industriels dans les huiles, ainsi que les Rostand, qui sont originaires d’Orgon et créent en 1746 une véritable dynastie. Bruno Rostand développe un commerce de draps. En 1820-21 Une maison de négoce avec le Levant est créée. On retrouvera cette famille dans le commerce, l’économie et la politique.

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille est une vénérable institution créée en 1599. Elle est la Chambre de commerce la plus ancienne du monde. En 1820 elle était encore installée dans la Loge (rez-de-chaussée) de L’Hôtel de Ville. C’est ce qui explique que tous les matins, vers huit heures, une bourse secondaire se tenait devant et dans le café Casati, Place Royale (actuellement Place du Général de Gaulle). Au sortir du blocus, Marseille a un retard important dans le domaine technique et dans le secteur industriel, plus particulièrement dans le domaine de la construction navale. À titre anecdotique, on peut souligner un phénomène qui commence dans les années 1820 et qui perdurera jusqu’à la Première Guerre mondiale, je veux parler de l’endogamie quasi systématique qui unira les grandes dynasties industrielles marseillaises.

Il y a, bien sûr, des activités économiques et commerciales plus modestes. Il y a les gens de la mer : pêcheurs, calfats, portefaix ; le poisson est vendu par les épouses des pêcheurs sur le port, à la criée ou aux Halles Charles Delacroix (ancien Préfet). De nombreux artisans occupent encore la vieille ville : boulangers, quelques boucheries. Il y a aussi les artisans serruriers, chapeliers, cordonniers, charpentiers… Beaucoup sont compagnons (ouvriers très qualifiés). En 1820, il y a environ 60 savonneries à Marseille. À partir de cette année, de nouvelles matières grasses sont importées et transitent par le port de Marseille (huiles de palme, d’arachide, de coco…). Le travail des ouvriers est très dur dans ces établissements dans lesquels les maladies pulmonaires se multiplient. La plus importante des savonneries et la plus connue est Arnavon fondée par Honoré Arnavon sous l’Empire. Citons la savonnerie Lombardon qui reçut en 1814 la visite du Duc d’Angoulême et dont le directeur, Sauveur Lombardon, vendit en 1806 le local de la rue du Laurier à l’Abbé Baron où Monsieur Allemand installa son Œuvre à deux reprises. Les cafés et les cercles sont très fréquentés, ils jouent un rôle important dans le Marseille de la Restauration. On y discute affaires, politique, on y lit les journaux et on joue au billard. On peut citer le Cercle du Commerce, le Cercle des Phocéens, le Cercle des Provençaux… Les cafés proprement dits sont fréquentés par une bourgeoisie moins fortunée et plus commune. La jeunesse bourgeoise et libérale peut se retrouver au Café Américain (rue Suffren) et y manifester son hostilité au Régime. La bourgeoisie la plus aisée commence à émigrer vers le sud de la ville dans des quartiers plus calmes et mieux construits. Les classes plus populaires restent groupées dans un grand périmètre autour de l’Hôtel de Ville. C’est là où l’on trouve des débits de boissons beaucoup plus modestes dont la clientèle est essentiellement composée d’ouvriers et de marins. De grosses quantités d’argent y changent de main dans des jeux souvent illégaux. La prostitution prospère en ces lieux. Le Maire de Mongrand s’inquiète de ces dérives. Les armateurs français et étrangers redoutent le séjour de leurs marins à Marseille qui y dépensent beaucoup d’argent. Les frères Roux reçoivent dès 1820 des dizaines de courriers leur demandant d’activer le départ des navires. Mais il y a heureusement des établissements de quartier où l’on peut faire de tranquilles parties de cartes. C’est un des plaisirs des Marseillais modestes.

Cette population a des plaisirs simples, comme l’écrit en novembre 1820 le journaliste Joseph Mery : « Les habitants des quartiers populeux ne savent point varier à Marseille leur plaisirs », « une partie en mer, un dîner au bord de l’eau ». Les théâtres comme le Grand Théâtre, le Théâtre de la Comédie, le Théâtre Français, les Salles Turc et Thubanneau (spectacle, bal, concert) tiennent une grande place dans la vie quotidienne. Aller au théâtre, c’est à la fois un plaisir et un défoulement. C’est l’un des rares lieux où les classes sociales se mélangent un peu. Le théâtre amateur connaît aussi un grand développement. Précisons que la Pastorale Maurel ne sera créée qu’en 1848. Les jeunes vont également danser à « Andoume », endroit fréquenté également par les proxénètes en mal de recrutement. À la limite de la médecine et de la distraction, il y a à Marseille en 1820 la création des premiers « bains de mer médicaux » en France. Le corps médical marseillais a joué un rôle essentiel dans le développement de cette activité. Le premier établissement installé en 1818 dans l’anse du Pharo est dû à l’initiative du Docteur Giraudy. Pour diverses raisons, l’expérience a dû être abandonnée et c’est en 1820, au vu des conclusions de l’enquête demandée par le Préfet de Villeneuve à la Société Royale de Médecine de Marseille, que commencent vraiment sur la plage d’Arenc ce que l’on nomme alors : « Balnéation et hydrothérapie marine ».

La reprise économique favorise la création d’emplois et donc une certaine élévation du niveau de vie. La nourriture gagne en quantité et en qualité. Mais, dans les vieux quartiers, les logements insalubres et le manque d’hygiène sont causes de maladies et d’épidémies. La consommation d’une eau douteuse favorise la typhoïde et le choléra. Il y a aussi de nombreux cas dans toute la ville de petite vérole et de variole. Mais la cause principale des décès à Marseille est la tuberculose. L’Hôtel-Dieu est le phare du système de santé à Marseille avec environ 4 000 entrées par an. L’Hôpital de la Charité pratique une médecine moins pointue mais recueille les enfants trouvés et les vieillards indigents. Il existe nombre d’autres établissements publics et privés. En 1820 est créé l’Institut pour les sourds et muets. L’hiver 1820 est particulièrement rigoureux, les oliviers et autres cultures gèlent. Des entreprises ferment au moins momentanément. La mendicité et l’insécurité augmentent, la mortalité aussi. 55 % des décès concernent des enfants de moins de 10 ans.

Il y a bien sûr à Marseille une immigration ; elle est encore limitée dans les années 1820. La colonie italienne est encore peu nombreuse, environ 5 000 personnes. Ce sont souvent des travailleurs qui acceptent des conditions de travail très rude comme dans les savonneries. Beaucoup de femmes font des ménages et sont employées comme cuisinières dans des familles relativement modestes. Les Grecs sont encore moins nombreux, environ 500. Certains ont trouvé des emplois liés à la mer. On a vu que plusieurs familles sont rapidement devenues des industriels et des commerçants importants. On ne sait si ces familles étaient incluses dans la statistique précédente. En 1817 ils inaugurent l’Église grecque catholique construite avec l’appui de Louis XVIII rue du Marbre (rue Edmond Rostand). Avec la bienveillance du Préfet, la première Église grecque orthodoxe s’installe « clandestinement » rue Saint-Savournin car le rite orthodoxe n’est pas concordataire. En 1821, le soulèvement contre l’Empire Ottoman accélérera l’émigration grecque. La colonie grecque active et influente facilite l’acheminement des hommes et des convois mais la Chambre de Commerce les freine car ils gênent le commerce du Levant… Dès 1820 affluent à Marseille des volontaires de toutes nationalités (notamment des Allemands) auxquels viennent s’agréger des demi-soldes français (voir plus haut l’affaire A. Vallé). Le Préfet de Villeneuve s’en inquiète. Une immigration moins connue est l’immigration suisse. C’est la deuxième immigration après celle des Italiens. Tous sont à la recherche d’emplois. Ils sont des domestiques (environ 300 en 1820) très appréciés dans les grandes maisons. Ils sont également employés dans l’hôtellerie, la banque et le négoce et bien sûr l’horlogerie. Le Préfet de Villeneuve ne tarit pas d’éloges sur leur comportement. Les Suisses sont protestants et construiront en 1825 le Temple de la rue Grignan. Aix et Marseille garderont longtemps leur souvenir grâce aux grandes maisons de confiseries Castelmuro, Linder et Semadini. C’est en 1820 que s’installe tout en haut de la Canebière la pâtisserie Plauchut qui subsiste de nos jours.

En 1820, l’Église de Marseille n’a pas retrouvé son évêque. Le siège épiscopal reste inoccupé en raison d’une discorde entre le Roi et le Pape. Monsieur Allemand est donc toujours rattaché à l’Archidiocèse d’Aix-en-Provence à la tête duquel se trouve Monseigneur Pierre-Ferdinand de Beausset-Roquefort. Disons-le tout net, le diocèse de Marseille est en pleine foire d’empoigne si l’on peut s’exprimer ainsi. Les deux vicaires généraux se livrent pour la nomination épiscopale une guerre qui pour être sournoise n’en est pas moins virulente. Le Petit Séminaire est lui en conflit avec l’Université royale. Même le Préfet de Villeneuve-Bargemon s’émeut de l’anarchie du diocèse. Monsieur Allemand reste à l’écart de ces querelles et se consacre à « l’édification de ses muscadins » et à ses visites au Bon Pasteur. Dans un but d’union spirituelle, surtout poussé par les curés de son grand diocèse ainsi que par les Missionnaires de France et ceux de Provence, Monseigneur de Beausset décide qu’une Mission sera prêchée dans le diocèse d’Aix et celui de Marseille pour réhabiliter la France « veuve de son Dieu et de son Droit ».

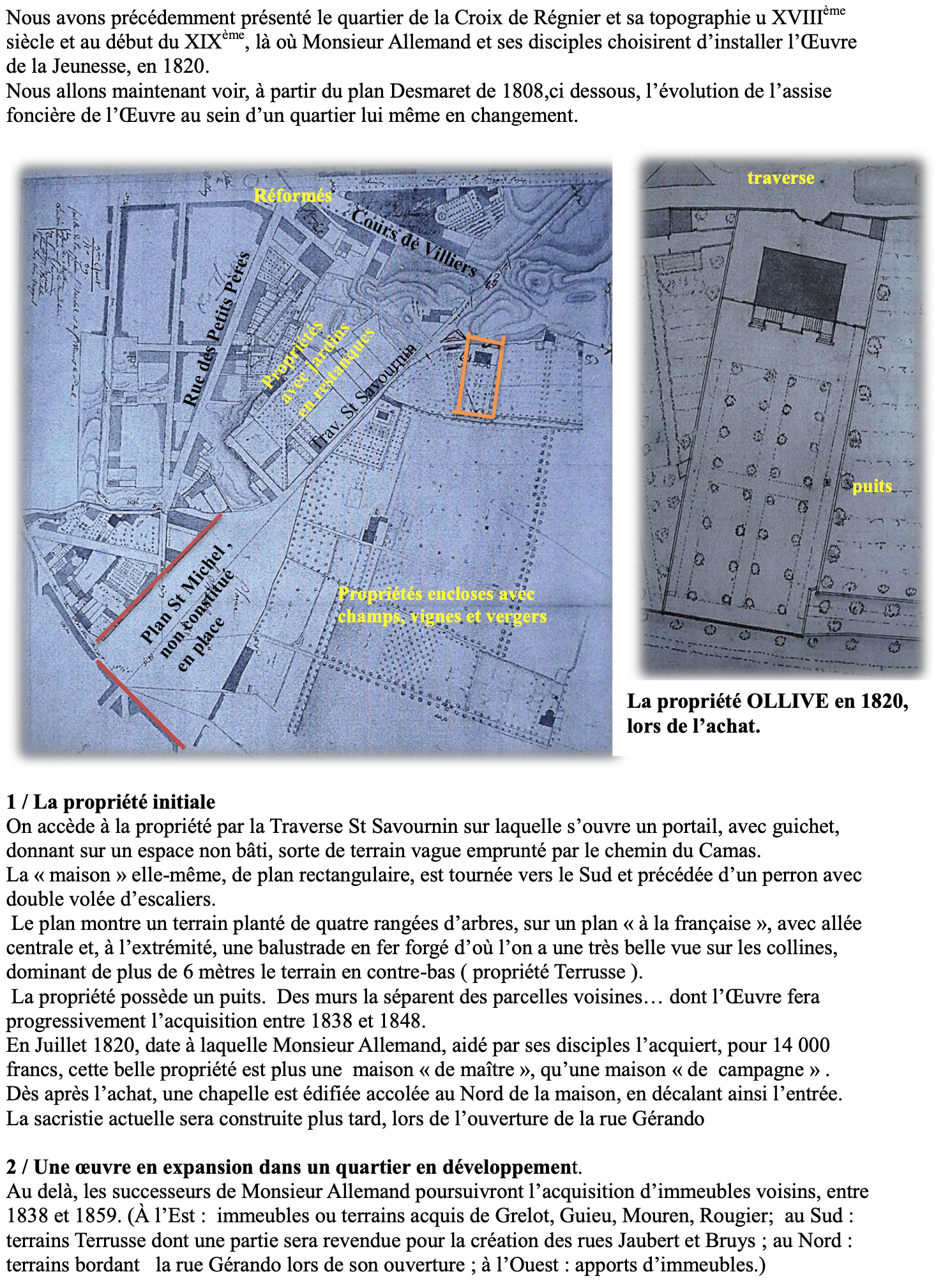

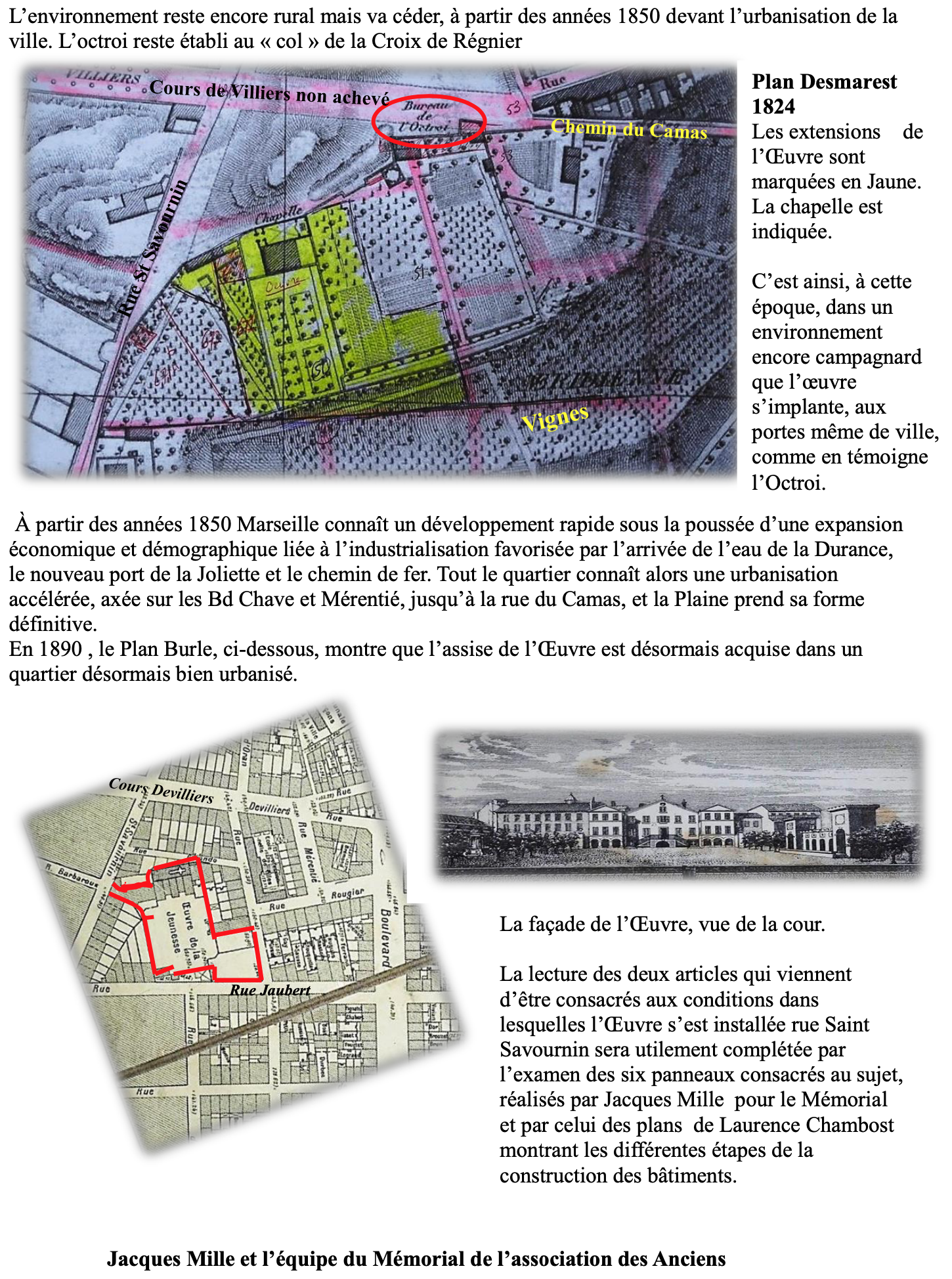

La Mission de 1820 eut un grand retentissement à Marseille et en Provence. La rivalité entre les Missionnaires de France de l’abbé de Forbin-Janson et ceux de Provence fondés par Eugène de Mazenod ternit un peu les célébrations qui se déroulaient dans les paroisses. Les Missionnaires de Provence avaient le grand avantage de prêcher en provençal le plus souvent. Quelle fut la participation de l’Œuvre Allemand ? L’Abbé Gaduel (biographe de Monsieur Allemand) relate que le Fondateur avait pour principe d’engager les jeunes congréganistes (ainsi appelait on les membres de l’Œuvre) à ne point se partager entre l’Œuvre et d’autres activités religieuses. Il dérogea à ce principe pour la « célèbre Mission » de 1820 qui dura de janvier à février, mais il voulut que les jeunes gens qui assistaient aux processions et autres célébrations soient sans signe distinctif. L’Œuvre fut quasiment désertée. L’abbé Allemand prêcha lui-même la Mission à l’Œuvre en soulignant l’estime qu’il portait aux missionnaires. Il expliquait aux congréganistes que la Mission était une grâce de premier ordre et rare pour Marseille et que les membres de l’Œuvre avaient cette grâce perpétuelle car l’Œuvre était une Mission perpétuelle. Nous évoquerons seulement les célébrations les plus marquantes parmi plusieurs dizaines. La procession inaugurale a lieu le 3 janvier à partir de l’église Majeure de Saint-Martin. Menée par Monseigneur de Beausset, elle traverse toute la ville, suivie par plusieurs milliers de personnes. Plusieurs retraites ont été prêchées, celles pour les hommes et celles pour les femmes. L’une des plus marquantes a été celle prêchée en l’église Saint-Martin consacrée au « Panégyrique de Jésus-Christ » puis à la Passion ; enfin, sans doute pour égayer un peu cette solennité, l’abbé de Forbin-Janson discourut deux heures durant de « La mort inéluctable » (!). Il y eut également une réunion de toutes les congrégations de Pénitents. Le Précis historique de la Mission à Marseille indique que le dimanche 9 janvier l’abbé de Forbin-Janson célébra la messe de l’Épiphanie dans « l’église » de la congrégation de l’abbé Allemand (sans doute Place de Lenche) ; à l’issue de cette célébration, l’abbé de Forbin offrit à Monsieur Allemand un chapelet en bois d’un olivier du Jardin des Oliviers, rapporté de son voyage à Jérusalem, et avec lequel le Fondateur fut inhumé. Il fut retrouvé lors de l’exhumation de Monsieur Allemand en 1868 et il est très probable que ce soit le chapelet actuellement présenté au Musée de Monsieur Allemand. La plus grande procession eut lieu le 2 février jusqu’à Notre-Dame de la Garde. La statue de Marie était portée par la congrégation des portefaix. Sur la colline de la Garde, l’abbé de Forbin-Janson prononça une grande homélie sur le retour à la foi et le pardon des offenses. Dans sa péroraison il évoqua la messe célébrée en 1794 dans une grotte du Rove, par l’abbé Reimonet, assisté de Jean-Joseph Allemand. Le 27 février eut lieu, après une gigantesque procession à travers toute la ville, la « Plantation » de la Croix de Mission sur le parvis de Notre-Dame des Accoules. L’Œuvre Jean-Joseph Allemand assista au complet à la procession. C’était la fin de la Mission. Selon l’abbé Gaduel, le Directeur de l’Œuvre acheta sur ses deniers plusieurs centaines de petites croix souvenirs de la Mission qu’il distribua à chaque congréganiste.