Ciné-Club

Ciné-club > septembre 2020 : Le vent en emporte autant

Rio Pico est une petite ville située au fin fond de la Patagonie. La principale attraction des villageois est le cinema dirigé par Caruso, qui projette des films montés à partir de bouts de bobines échoués là, au terme d’un long circuit d’exploitation. L’ennui c’est que les habitant se comportent comme les films qu’ils regardent, sans véritable cohérence. Quelques adultes décident de créer leur propre bulletin d’information, projeté avant les films les plus populaires, qui ont pour héros Wexley, un acteur français des années soixante.

Ciné-club > mars 2020 : Dodes’ka-den

Dodes’kaden s’intéresse à la vie d’habitants d’une sorte de bidonville au milieu de décombres anonymes… C’est un saut dans la culture japonaise, à la façon d’un microscope plongeant au cœur des situations. De la misère environnante sortent, grâce à des personnages colorés, et dans une mise en scène un peu théâtrale, au sens classique, l’illustration de la diversité des facettes humaines, de la quasi-sainteté à l’abominable, en passant par la folie.

Et comme les films précédent, une esthétique recherchée : dans dans les palettes colorées et picturales, comme une suite de tableaux vivants tantôt sombres, tantôt lumineux. Vous trouverez sur le net que Dodes’kaden est le premier film en couleur de Kurosawa. Qu’il a fait beaucoup d’essais durant le tournage, comme peindre des ombres sur le sol ou tendre des draps colorés pour remplacer le ciel. Le titre du film est l’onomatopée du bruit du tramway que « conduit » Rokuchan. Face à l’échec commercial, la critique virulente à l’encontre du film et ses problèmes de santé, Kurosawa commettra une tentative de suicide. Il survit puis se remet à tourner, marquant une seconde période dans sa carrière.

Kurosawa a marqué une énorme générations de cinéastes : G. Lucas, S. Kubrick, S. Lumet… La Rédemption et plus globalement Le Mystère de la Rédemption sont un sujet de prédilection pour accompagner et guider sa création artistique. Synthèse originale des cultures orientales et occidentales, par leur force expressionniste, les films de Kurosawa reflètent sa personnalité ; son enracinement dans le patrimoine japonais comme son admiration pour l’art de Van Gogh, Cézanne, Chagall ou Rouault ainsi que ses lectures de Shakespeare, Gorki, Dostoïevski ou Tolstoï. Dessinateur exceptionnel (expo au petit palais en 2009), mettant le trait et la couleur au service d’une force émotionnelle rare, le Dodes’kaden est la première salve en couleur pour Kurosawa au cinéma.

Point de vulgarité, le respect du format académique 1,37/1 et le propos extrêmement clair : il s’agit de fustiger le boom économique japonais des années 1970, qui se construit sur la misère humaine. Le cinéma comme une arme pour changer le monde. Kurosawa monte ses rushes le soir même, sans attendre la fin du tournage, un forcené du travail. Un mois lui suffit pour parachever cette œuvre plus que singulière et fort incomprise à sa sortie dans les salles.

Dans un environnement fantastique, irréel avec ses décors peints en trompe-l’œil filmés en studio (exemple : Le cabinet du docteur Caligari, le chef-d’œuvre de Robert Wiene), la mise en scène fonctionne comme un gigantesque huis-clos rappelant le bidonville dépeint dans Les Bas-fonds (d’après une pièce de Gorki du même nom) mais là le ton a partiellement changé. Ce n’est plus l’humanisme coutumier du réalisateur qui anime ses protagonistes mais une noirceur surprenante où l’entraide et la fraternité semblent avoir laissé la place à la folie, la méchanceté, la violence, la prostitution et l’ivrognerie ! La description est volontairement poussée à l’extrême et tempérée par plusieurs magnifiques scènes oniriques et par la présence de quelques belles figures positives encore capables d’humanité. Au centre de cet univers et le ponctuant par ses apparitions, le jeune garçon Rokuchan est montré comme un être singulier, peut-être un fou (quoique…), se réfugiant dans un monde parallèle de son imaginaire. Dans ses dessins d’enfant et quotidiennement il s’acharne à conduire son tramway chimérique (splendidement matérialisé par les effets sonores). Véritable expérience d’onirisme réaliste et d’esthétisme pictural, Dodes’kaden est un des films les plus curieux d’Akira Kurosawa dont le montage fut raccourci de deux heures par la production (quel dommage…).

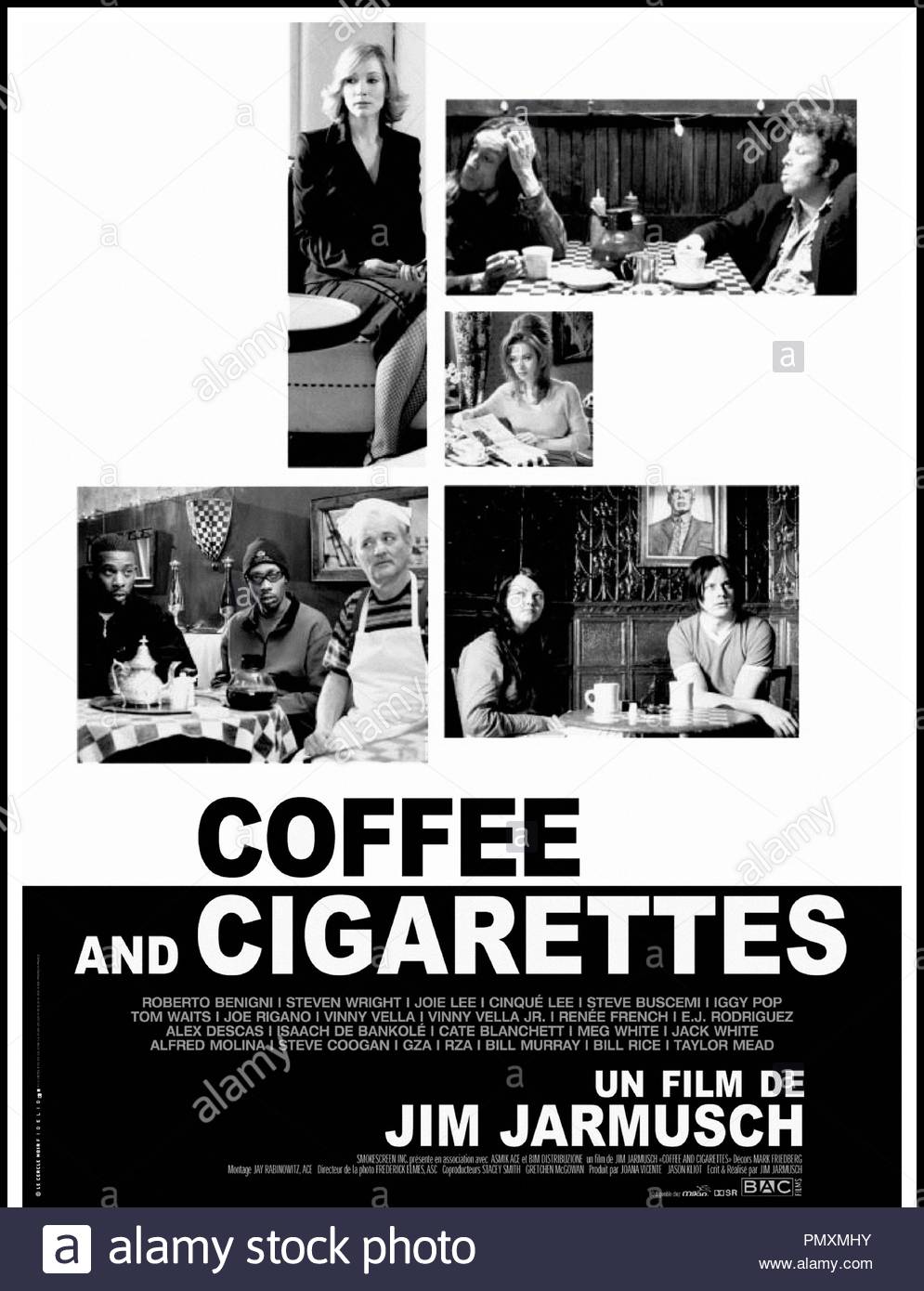

Ciné-club > février 2020 : Coffee & cigarettes

Coffee and cigarettes, film de Jim Jarmush de 2003, est une série de courts métrages déguisés en long. Chaque séquence fait intervenir plusieurs personnages qui, autour de quelques tasses de café, le temps de deux ou trois cigarettes, discutent de sujets aussi variés que la caféine, les glaces à l’eau, Abbott & Costello, les théories du complot contre Elvis, l’art de préparer le thé anglais, les inventions de Nikola Tesla, le groupe rock imaginaire Sqürl, le Paris des années vingt ou l’utilisation de la nicotine comme insecticide.

Souvent irrésistibles, avec un casting de rêve et des cadrages réjouissants, c’est une pépite. Coffe and cigarettes s’installe aux Etats-Unis, on aurait pu dire dans les années 1950 si quelques détails – un smartphone par exemple – ne nous avaient pas rapprochés, et rassemble une brochette de stars (Tom Waits, Iggy Pop, Roberto Benigni, Cate Blanchett, Bill Muray…) autour de conversations anodines, d’un café, d’une cigarette. Cela ne fait pas une histoire avec un début et une fin, mais c’est croustillant !

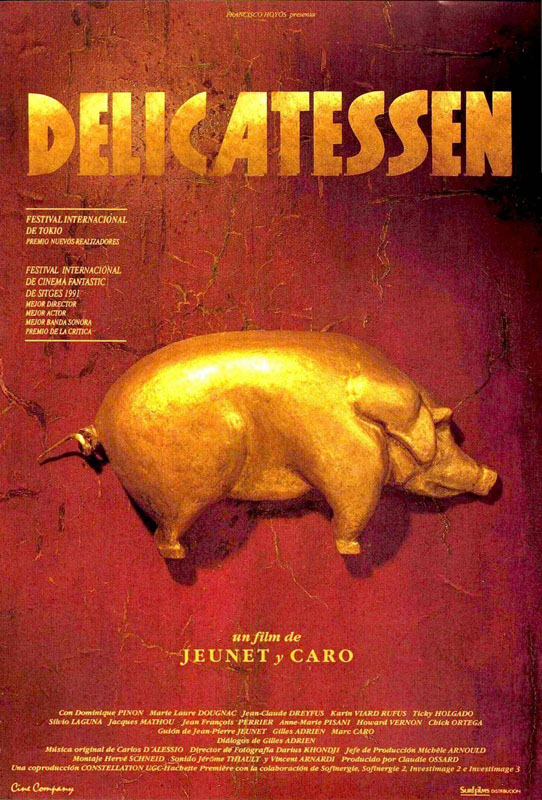

Ciné-club > janvier 2020 : Delicatessen

Nous avons vu, ou revu, Delicatessen, et c’était un bon moment de détente et de rires partagés jeudi dernier au Cinéclub. Burlesque, déjanté, effrayant comme un numéro de cirque, rythmé, poétique et musical, ce premier long métrage de Caro et Jeunet est inoubliable.

Dans un univers sombre et brumeux, d’où apparaissent parfois un étranger ou un facteur, un immeuble décati demeure en vestige, tel un îlot mystérieux… Et dans cet immeuble, une vie. Organisée. Bigrement organisée, pour résister à la pénurie… Le boucher (Jean Claude Dreyfus) est abominable à souhait, et ses complices consentants (Ticky Holgado, Karine Viard, Rufus, …) à faire frémir !

Heureusement, pour sauver in-extremis la morale et le genre humain, Louison (Dominique Pinon) est admirable de résistance, d’une bonté immense face à l’appétit exécrable de ses voisins, épaulé par l’innocente Julie aux grands yeux (Marie Laure Dougnac)… Un bel exemple de solidarité aussi dans ce film avec la joyeuse bande des Troglodytes (Maurice Lamy, Eric Averlant, Patrick Paroux,…).

Un beau travail sur les éclairages campe un décor et des personnages surréalistes.

Àvoir et à revoir!

Ciné-club > décembre 2019 : Le dernier combat

Dans un univers post-apocalyptique à la Mad Max, un homme part à l’aventure et tente de retrouver une humanité qui semble perdue dans sa lutte pour sa survie. Le dernier combat… Si on veut décourager les meilleures volontés, on pourrait dire de ce film qu’il est en noir et blanc, sans dialogue, que les décors sont minimalistes et qu’il semble fait avec trois bouts de ficelle et un peu de scotch. Ce serait vrai, mais ça ne dirait rien de la fantaisie, de l’inventivité de la réalisation, le jeu presque théâtral des acteurs, ni de la poésie qui se dégage de ce film de jeunesse de Besson. À découvrir !

Étrangement, « Humanité » est le premier mot qui nous est venu à l’esprit après la projection du premier long métrage de Luc Besson (1983). Une humanité fragilisée, en difficulté dans cet univers de ruines persistant sous un désert de sable (après quelle catastrophe ?), alors que dominent la violence et la brutalité, la loi du plus fort pour survivre. Mais cette violence est reléguée en toile de fond, en périphérie, pour mettre en lumière et au cœur du récit la résistance de deux personnages, par des moments forts, et pourtant simples ; le plaisir d’un repas partagé, d’un mot échangé, le seul du film… et quel mot. L’art, l’amitié et l’humour comme rempart à la bestialité.

La musique est rare, souvent fond sonore issu de la scène même, et date assez bien le film dans les années 1980 avec cette basse qui prend parfois des airs cocasses. En revanche les assez belles images en noir et blanc donnent au film un esthétisme relativement intemporel et adapté au scénario. Beaucoup de silence (le vide des ondes…), et le mutisme subi des personnages dont les cordes vocales ne vibrent plus, créent une ambiance particulière, qui nous installe profondément dans le film, et met en valeur le jeu des acteurs, notamment Jean Bouise, Pierre Jolivet et Jean Reno.

La Femme, dans ce monde dominé par la force, devient objet de convoitise et d’attentions, pas exactement pour son bonheur… On la croise brièvement, bien qu’elle représente évidemment une des facettes de l’expression de cette humanité.

C’est l’acteur Maurice Lamy, l’égoutier ici, qui assurera la transition avec le prochain film à l’affiche le jeudi 9 janvier : Delicatessen (de Jean-Pierre Jeunet, et Marc Caro), dans lequel il continue à explorer les tunnels…

Le dernier combat (1983), de Luc Besson

Ciné-CLub > novembre 2019 : Cold War

Film de Pawel Pawlikowski (réalisateur du film Ida), 2018

Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris bohème des années 1950, un musicien épris de liberté et une jeune chanteuse passionnée vivent un amour impossible dans une époque impossible. La petite histoire et la grande histoire se mêlent, avec pudeur et violence. Mais ce que l’on retient de ce film, ce n’est pas tant l’histoire que la manière de nous la raconter et de nous faire entrer dans l’intimité de cet amour passionnel. Les images sont magnifiques, la photo en noir et blanc somptueuse, les cadrages souvent remarquables, dans un écran au format presque photographique, pas loin du 6 x 6 des photos d’époques. La musique structure le film tel une colonne vertébrale.

L’univers des années 1950 est très bien rendu, que ce soit pour les scènes dans les pays de l’Est ou bien à Paris. De longues ellipses sont comme des éclipses (le nom de la boîte de jazz ou le héros gagne sa vie à Paris), qui nous font partager la grande et la petite histoire avec beaucoup de pudeur. Le fond du récit est pessimiste, mais la beauté de la forme et la présence quasi constante de la musique donnent une impression de légèreté et de paix malgré les multiples sujets de tensions qui traversent le récit. Le cinéaste nous fait entrer dans cette relation et cette histoire avec toutes les gammes de son art, une réussite !

Ici on joue, ici on prie