L’Évangile du mois de mars 2020

L’évangile du mois sera proclamé le dimanche 22 mars, le quatrième dimanche du carême.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean

En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur les yeux de l’aveugle, et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé » – ce nom se traduit : Envoyé. L’aveugle y alla donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait. Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé auparavant – car il était mendiant – dirent alors : « N’est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? » Les uns disaient : « C’est lui. » Les autres disaient : « Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble. » Mais lui disait : « C’est bien moi. » On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle. Or, c’était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit : « Il m’a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient : « Cet homme-là n’est pas de Dieu, puisqu’il n’observe pas le repos du sabbat. » D’autres disaient : « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ? » Ainsi donc ils étaient divisés. Alors ils s’adressent de nouveau à l’aveugle : « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » Il dit : « C’est un prophète. » Ils répliquèrent : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ? » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de l’homme ? » Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? » Jésus lui dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se prosterna devant lui.

Le contexte

Ce chapitre 9 de l’Évangile selon saint Jean s’inscrit dans la liturgie de la fête des tentes, une fête qui est vécue par les juifs avec des illuminations autour et dans le Temple.

Symbolique de ce récit

Ce récit est composé autour du chiffre 7 dont on sait l’importance dans la Bible : 7 scènes se succèdent avec 7 dialogues. « Ouvrir les yeux » est mentionné 7 fois. Et, le plus important, Jésus est désigné de 7 façons différentes : Jésus, prophète, Seigneur, fils de Dieu, fils de l’homme, Rabbi, l’Envoyé.

Introduction curieuse

Aucune donnée d’espace et de temps. La situation décrite est donc universelle. C’est bien notre situation qui est décrite, la naissance de toute personne à la foi. L’aveugle représente le genre humain. Au fond, tout homme est né aveugle. En avons-nous conscience ? Non pour nous en lamenter mais pour creuser en nous le désir de voir vraiment.

D’où vient ce handicap ?

Les disciples cherchent dans le passé la raison de l’handicap de cet aveugle-mendiant. Dans la compréhension juive de l’époque, celui qui a péché doit être puni ici-bas puisqu’il n’y a pas de résurrection. Toute cécité est la conséquence directe d’un péché. Évidemment, cela nous heurte, alors qu’on pourrait attribuer le malheur d’un homme à son péché personnel, on ne peut le faire à un aveugle de naissance.

La guérison

Jésus fabrique lui-même la boue, un peu à la manière de Dieu qui, dans le livre de la Genèse, crée Adam à partir de la glaise. Il applique un onguent sur les yeux de l’aveugle, il l’envoie se laver et celui-ci voit. Comment ne pas penser à l’eau du baptême qui nous fait accéder a une vie nouvelle, à une vision différente du monde ? Il voit clair à présent.

Enfin, pas tout à fait. C’est à l’issue de sa dernière rencontre avec Jésus que cet homme voit vraiment qui l’a guéri, il est alors capable de dire : « Je crois Seigneur ! »

On comprend l’importance de ce passage dans le cheminement des futurs baptisés. Jésus est celui qui nous donne de voir la vie, les autres, les situations et aussi soi-même avec un regard juste. Le baptême renvoie au geste du Christ qui redonne la vue à l’aveugle de naissance.

.

Didier Rocca

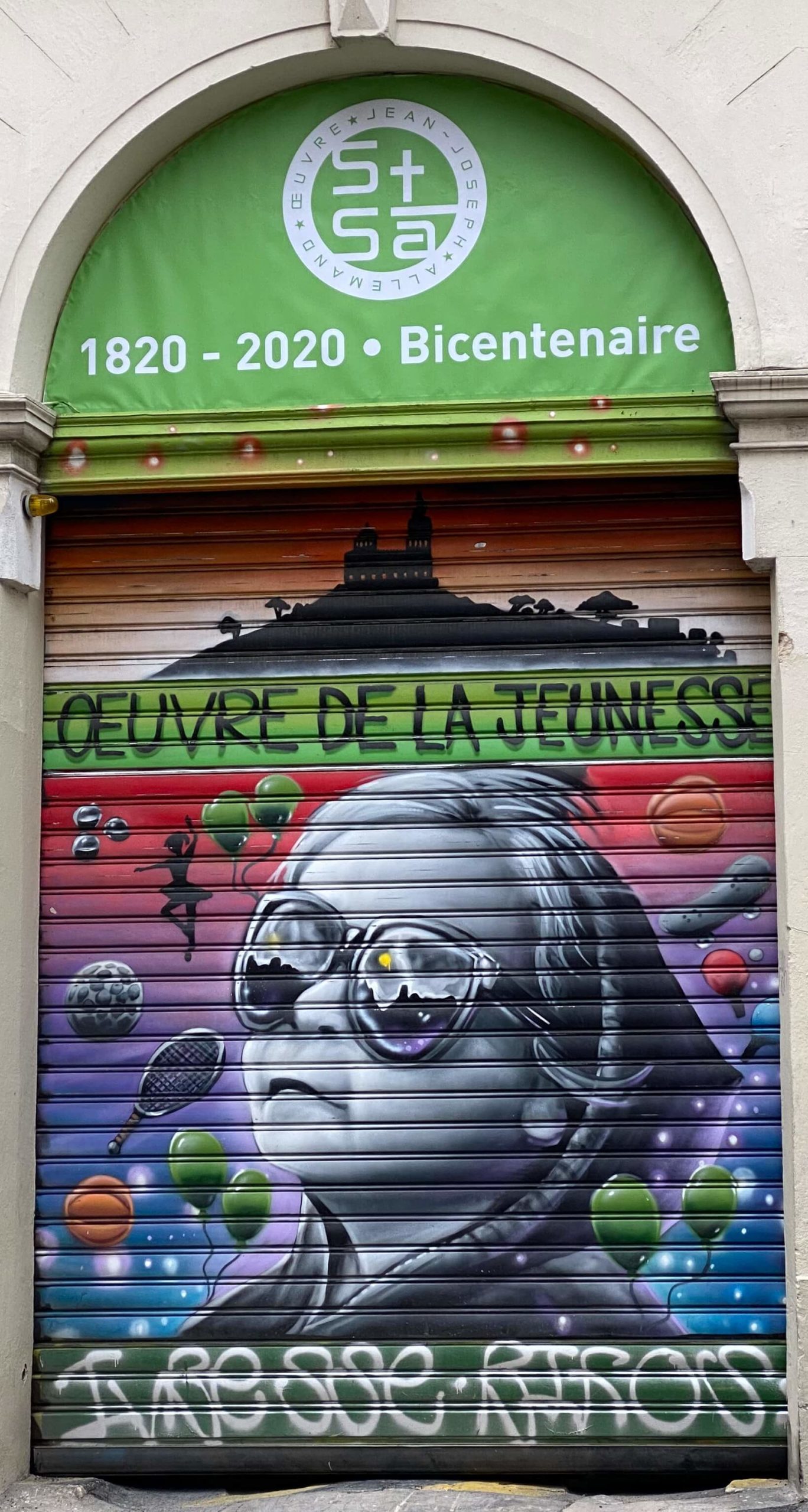

Monsieur de l’Œuvre

Le mot du jour : Siloé

Le bassin de Siloé désigne différents réservoirs situés dans la partie inférieure de la cité de Jérusalem du temps du royaume de Juda. Il collecte l’eau le long du flanc est de la colline. C’est un lieu mentionné dans l’Ancien Testament construit par Ézéchias (-700) pour permettre à la ville d’être approvisionnée en eau même en cas de guerre. C’est aussi l’endroit où Jésus envoie l’aveugle de naissance se laver.